Внимание лоси

В течение нескольких последних месяцев увеличилось количество сообщений о лосях, которые забрели в город. Появление этих крупных животных в городе — опасное явление, поскольку напуганное животное может столкнуться с автомобилем, нанести ущерб имуществу, травмировать человека.

Более четырнадцати раз ,за последние месяцы, Рыбинским спасателям приходилось выезжать, с целью обеспечения безопасности жителей Рыбинска, на сообщение об обнаружении лосей в городе.

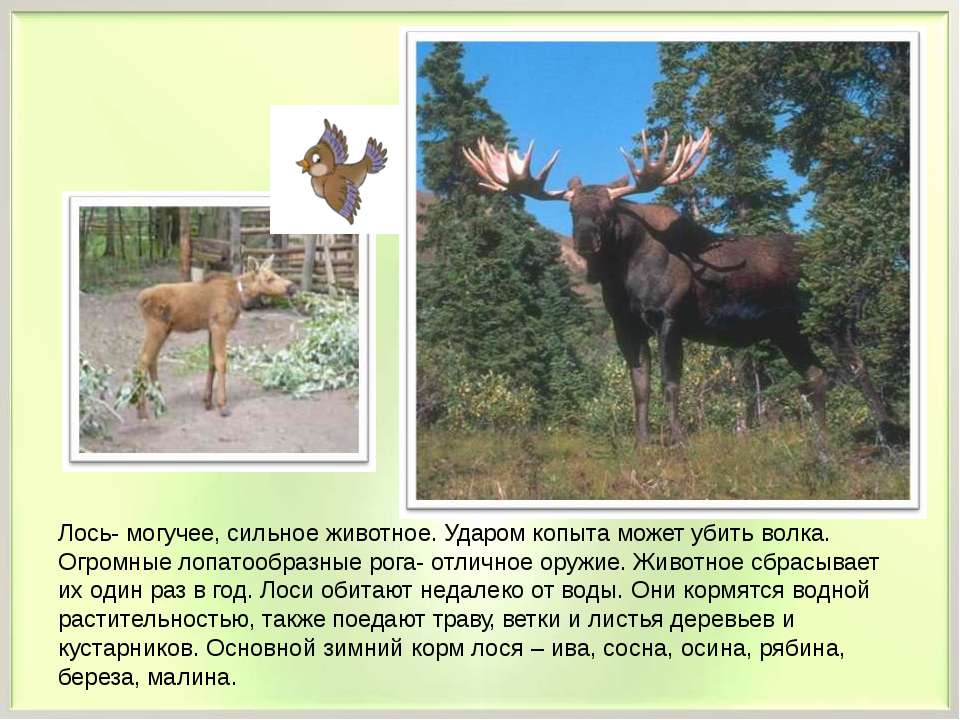

Лось, без сомнения, очень серьезное животное, Ударом копыта он срубает 10-15-сантиметровое дерево. Охотники считают охоту на него опаснее медвежьей. Есть даже мрачная поговорка: идешь на лося – пиши завещание.

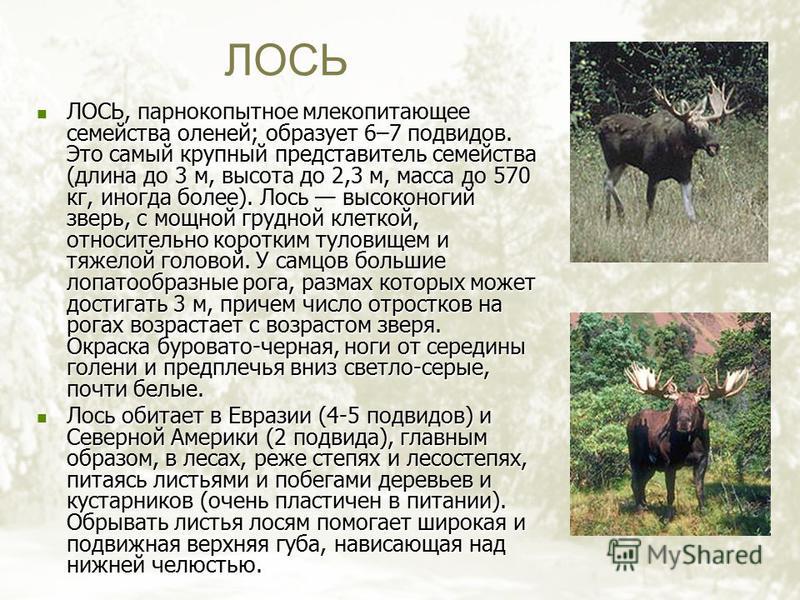

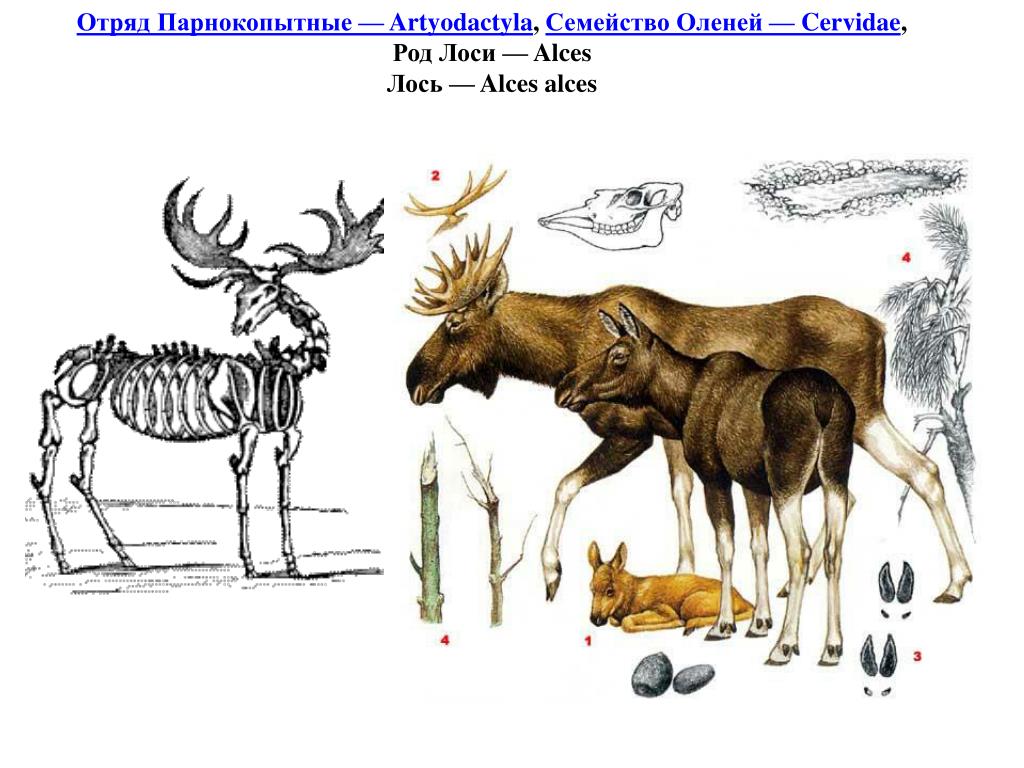

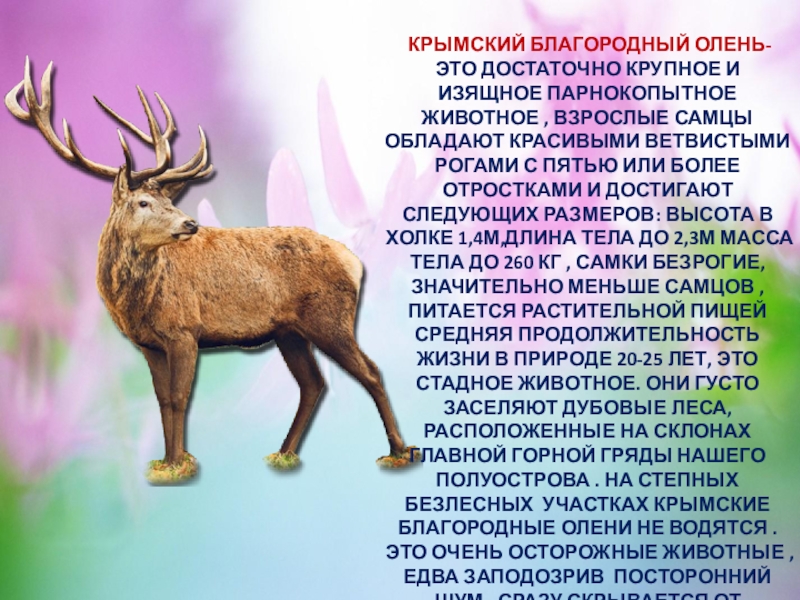

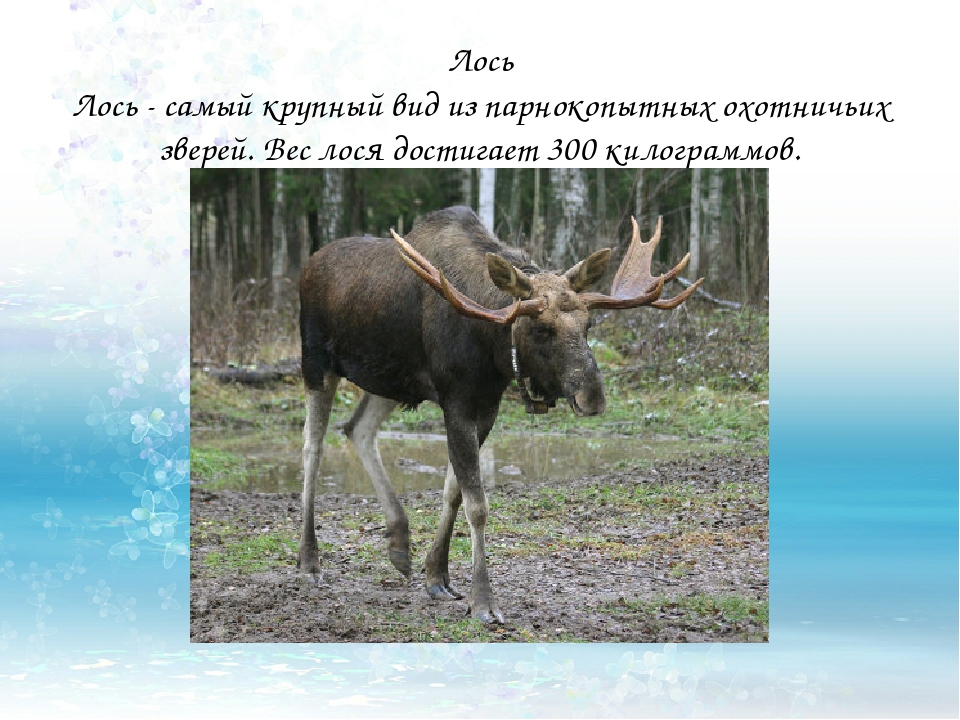

Лось — самое крупное парнокопытное млекопитающее животное семейства оленей.

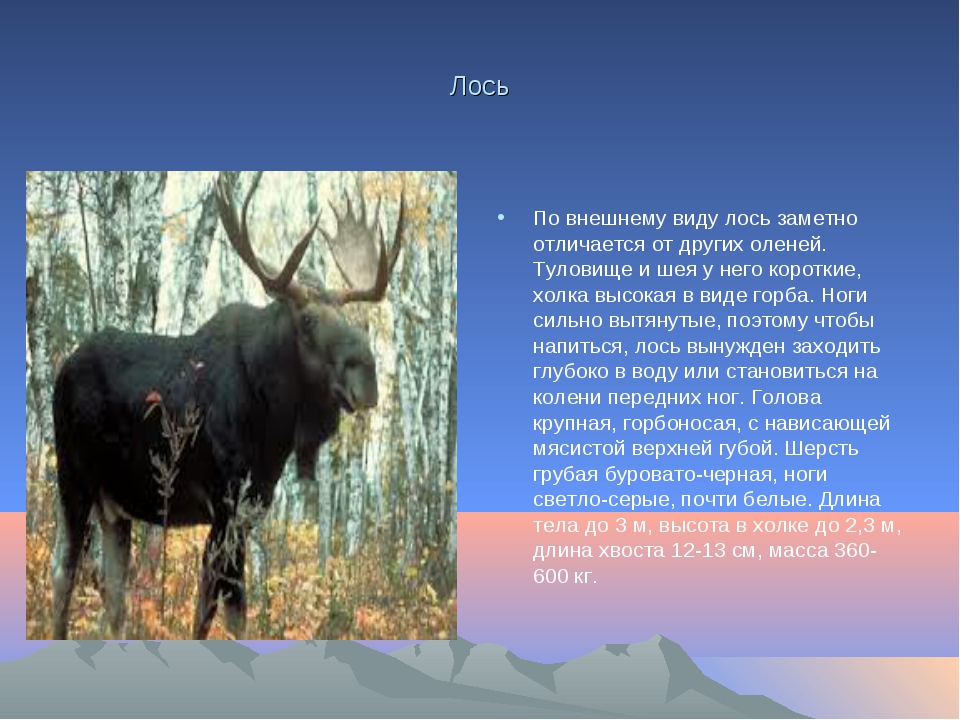

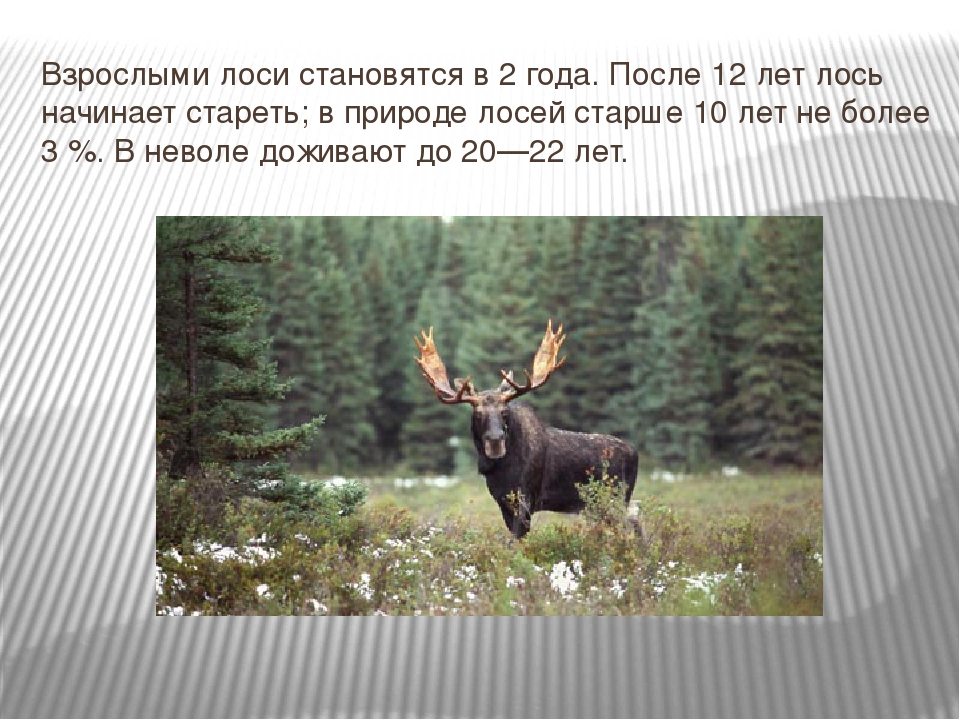

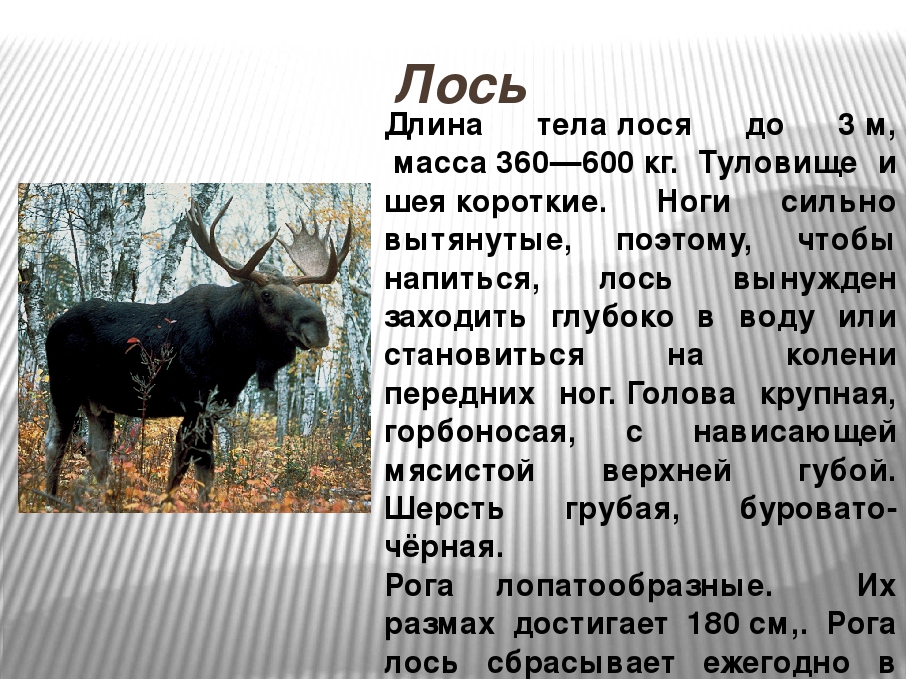

Тело взрослого самца лося весит примерно 360 – 600 кг, длина тела достигает 3 м, высота – 2,3 м. Лось, по сравнению с другими оленями, весьма своеобразен. У него небольшое туловище и шея, имеется холка, которая напоминает горб.

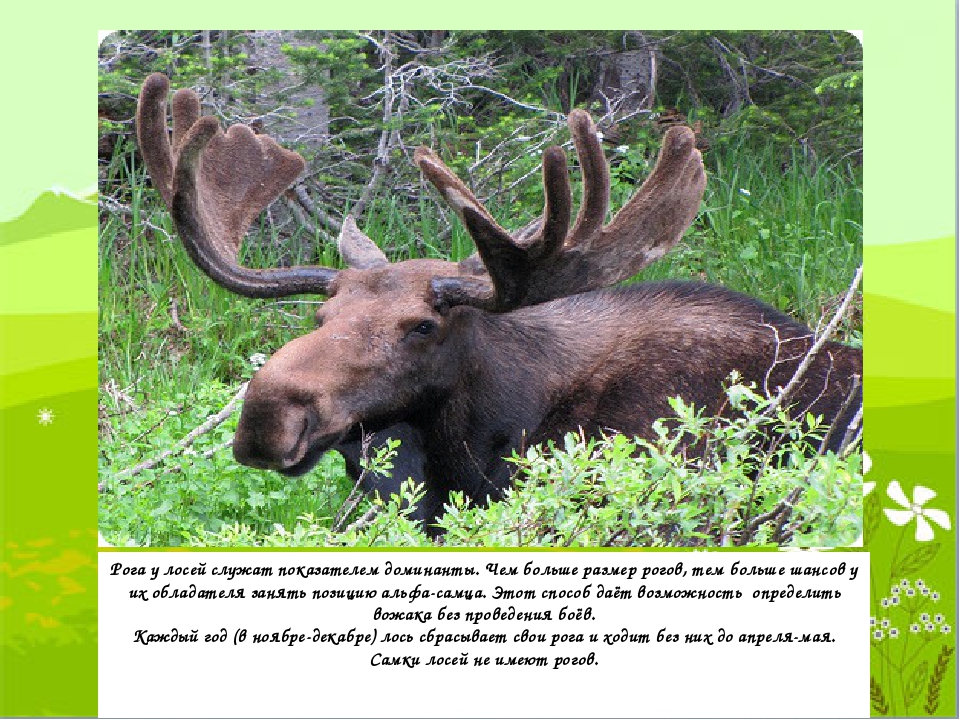

Голова животного велика, нос имеет горбинку, особо выделяется свисающая верхняя губа. У самцов лося самые большие лопатообразные рога из всех современных млекопитающих животных. Весят они 20 – 30 кг, их размах составляет около 1,8 м.

Лоси обитают в лесах, расположенных вдоль рек и озер.

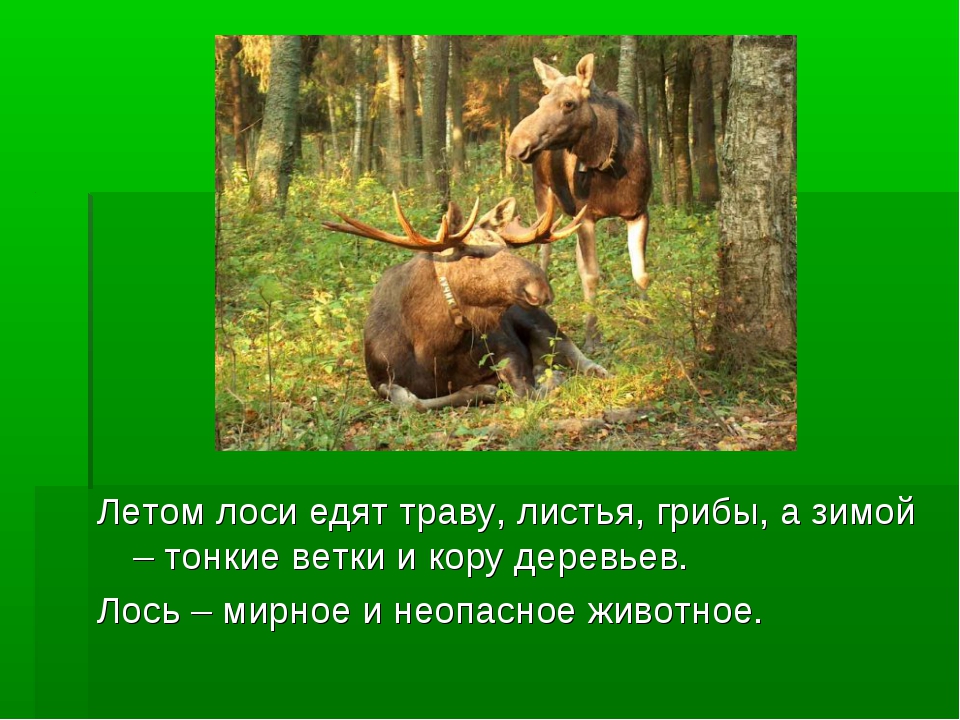

Едят лоси исключительно растительную пищу: кустарники, травы, мхи, лишайники и грибы. Благодаря огромному росту животное достает листву с высоких участков деревьев. Питаются лоси водными и околоводными растениями, такими как: вахта, кубышки, кувшинки, хвощи и прочие. Поедают животные высокие травы, расположенные на лесосеках (кипреем, щавель) . В течение дня лось поглощает летом около 35 кг пищи, а зимой 12 – 15 кг.

Есть примеры когда лось заходил в города, его окружает толпа зевак и мамаш с детишками, и начинается, кто погладить захочет, кто хлебушком, конфеткой угостить,испуганный лось с заложеными ушами и выпучеными глазами не знает куда деваться.

Делать это не в коем случае нельзя. Предупреждаем! Лоси дикие,крупные, сильные лесные животные и попадая в город, не свойственную для себя среду обитания, представляют большую опасность для окружающих.

Делать это не в коем случае нельзя. Предупреждаем! Лоси дикие,крупные, сильные лесные животные и попадая в город, не свойственную для себя среду обитания, представляют большую опасность для окружающих.Естественных врагов у лося почти нет. Опаснее всего для для лося встреча с вооруженным человеком.

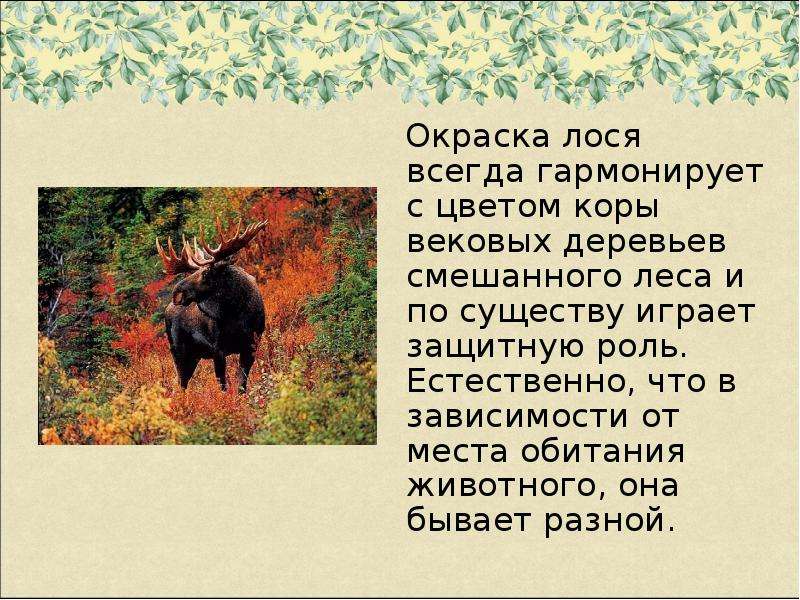

Хотя как показывает статистика наиболее частые встречи людей и лосей происходят, как ни странно, на дорогах во время ДТП. Водители сбивают лосей почти круглый год, и происходит это не только по вине людей. Машин лоси не бояться, потому никогда не остановятся и не пропустят. А водители зачастую замечают лося только в последний момент, так как естественная окраска животного такова, что сливается с окружающей средой, и шерсть не отражает свет фар.

Если вы увидели лоскй в городе немедленно звоните по телефонам: Службу спасения — «01», милицию -«02», Единую дежурно-диспетчерскую службу : 29-01-11, 29-01-12. По сотовому телефону: 112, 01*

МКУ «УГОЧС» города Рыбинск

Лось — Uşaq Bilik Portalı

Лось — парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленей. Длина тела самцов достигает 3 метра. Самцы имеют рога, у самок их нет. Лоси широко распространены в лесной и лесостепной зонах Евразии. Животные хорошо приспособлены к суровым морозным и снежным зимам, тело их покрыто грубой шерстью. На верхней стороне шеи и холки длинные волосы образуют гриву.

Длина тела самцов достигает 3 метра. Самцы имеют рога, у самок их нет. Лоси широко распространены в лесной и лесостепной зонах Евразии. Животные хорошо приспособлены к суровым морозным и снежным зимам, тело их покрыто грубой шерстью. На верхней стороне шеи и холки длинные волосы образуют гриву.Держатся дикие лоси в лесах поодиночке или небольшими группами. Кормятся травами, древесно-кустарниковыми растениями, лишайниками и грибами. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озёр, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Для лосей, особенно молодых, опасны волки, медведи, росомахи. Однако взрослые сильные лоси могут за себя постоять. От хищников они защищаются ударами сильных передних ног.

Лось очень неприхотливое животное, обладающее многими ценными качествами: быстро растет, достигает крупных размеров и питается такими растениями, которые сельскохозяйственные животные не едят. Для лосей не нужно строить теплых помещений — их и своя шуба греет.

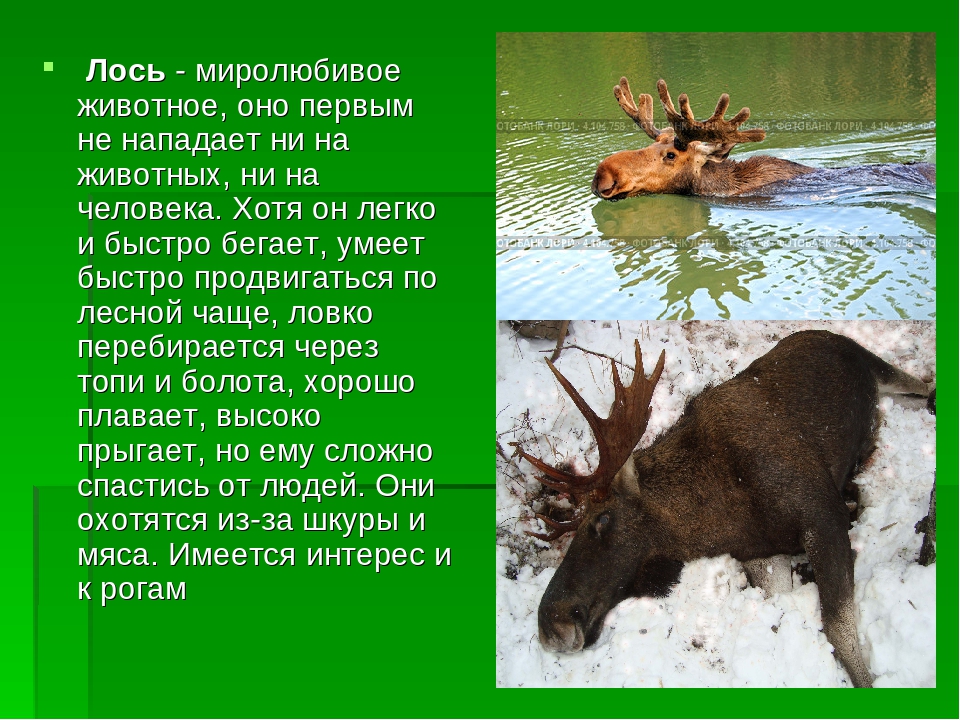

Эти животные отлично бегают и плавают. К тому же они могут находиться под водой больше минуты. У них очень хорошо развит слух и обоняние, и при этом довольно слабое зрение. На людей лоси нападают очень редко, как правило, это происходит при приближении к детенышам или других раздражающих факторах.

С давних времен человек пытался приручить и одомашнить этих сильных и красивых животных. Предполагают, что это удалось сделать еще 4—5 тысяч лет назад. Свидетельством могут служить, например, наскальные рисунки, найденные в Сибири, на которых лось изображен вместе с другими домашними животными.

Почему же не стало одомашненных лосей к нашему времени? Скорее всего, лось просто не выдержал конкуренции с коровой, свиньей, овцой. От них было проще получать молоко, мясо, шерсть, а лошадей удобнее использовать как транспортное животное. Кроме того, на лося всегда охотились. И казалось, достаточно отстрелять зверей — и можно заготовить мяса столько, сколько требуется.

Лоси с трудом переносят зиму, особенно когда выпадает много снега, затрудняющего движения этих животных. Зимой лося можно встретить кормящегося на проложенных им самим тропах, чтобы была возможность убежать от волков по протоптанной дорожке, зато летом же для лосей раздолье.

06.12.2014

Лось

На Украине, где я живу, среди семейства оленей местной фауны наибольшее по размерам и самое мощное парнокопытное животное — лось. Только представьте, длина его тела составляет около 3 м, а масса — свыше 500 кг! Я даже немного завидую тем, кому посчастливилось встретить этого красавца в природе. К тому же лось является современником вымерших мамонтов. Очевидцы рассказывали, что нельзя не запомнить этого великана, исполненного могучей силы, всегда настороженный поворот его головы с широкими, лопатообразные, направленными в стороны рогами, которые отличают его от остальных видов оленей. Лопату его рог окаймляют многочисленные (до 15) пальцеобразные отростки.

Такая своеобразная форма рогов лося — не единственный его характерный признак. Особенности в строении его тела: коренастая фигура, крепкая грудная клетка, очень удлиненные сильные ноги, массивная вытянутая горбоносая голова с заметно возросшей мясистой верхней губой, которая свисает над нижней, и большими широкими подвижными ушами. Шея самцов короткая, толстая, со стоячей гривой. С подбородка свисает в виде бороды мягкий вырост, покрытый длинными волосами. Хвост короткий, малозаметный. Грубый, густой волосяной покров лося однообразного темно-бурого цвета. Брюхо и нижние части конечностей — белесые. Лося, который неподвижно стоит в лесных зарослях, трудно увидеть: его окраска сливается с окружающей средой.

До последнего времени лосей считали жителями глухой болотистой тайги, но, как оказалось, это не соответствует действительности. Важное условие обитания лосей — наличие воды, поэтому вблизи водоемов их можно встретить в самых разных местах: в смешанных лесах, заросших кустами ивняка, осиной, ольхой, молодыми березами, на опушках, лесных полянах вблизи заболоченных, местностей и прибрежных водоемов.

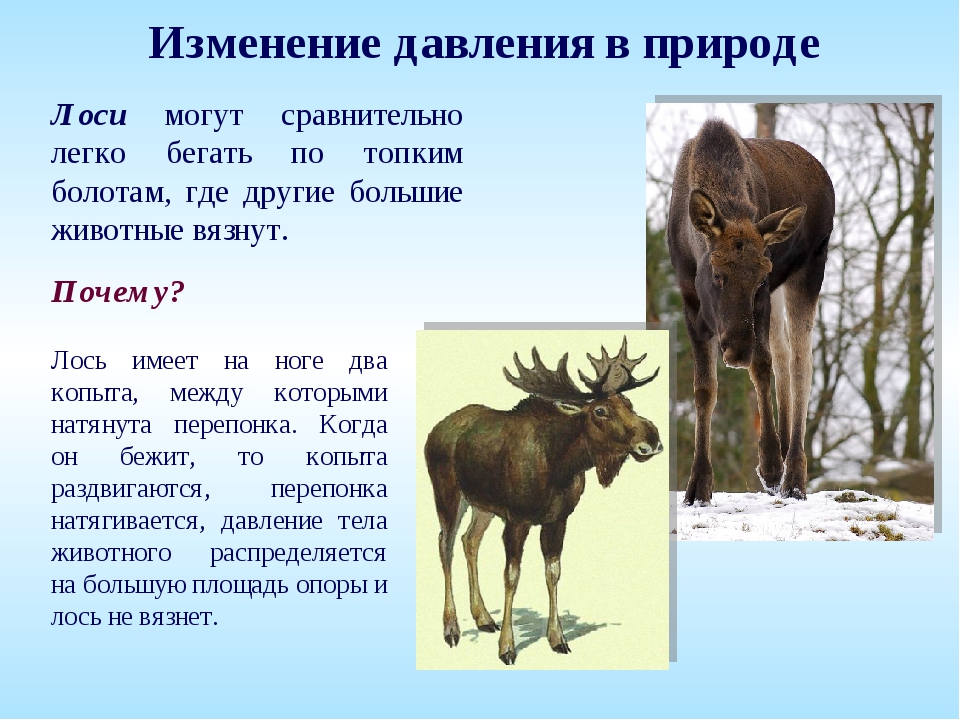

В отличие от всех других видов оленей фауны Украины, лоси легко преодолевают заболоченные пространства благодаря хорошо приспособленным широким копытам. Они след в след свободно передвигаются по труднопроходимых болотистых местностях. Летом лоси чаще встречаются на дорогах тихих рек, где они долго стоят в воде, спасаясь от кровососущих насекомых. Лоси искусно плавают и даже ныряют.

Питаются лоси зимой исключительно молодыми побегами и корой различных деревьев и кустарников: осины, ивы, тополя, березы, клена и т.п. Любимый корм в это время — осиновая кора, ведь зимой она содержит втрое больше белков, чем летом. Охотно потребляют лоси также тоненькие верхушки и боковые побеги сосны, хвоя которой содержит много фосфора, и ветки можжевельника. Летом в рационе питания лосей значительное место занимают листья и разнообразная сочная травянистая растительность, водно-болотные растения — тростник, рогоз, аир, кувшинки, т.п. Очень своеобразной особенностью питания лосей является то, что они в отличие от других видов копытных легко пережевывают своими крепкими зубами ветки толщиной с палец и больше.

В конце августа и до начала сентября у лосей начинается случной сезон. В это время возбужденные самцы в поисках самок глухо ревут, «мычат», ломают рогами ветви деревьев, выбивают в почве копытами ямы. Если самку преследуют два и более одинаковой силы самцов, между ними возникают жестокие драки, турнирные схватки. В период спаривания меняется образ жизни лосей. Если до этого взрослые самцы жили поодиночке, то теперь они объединяются с одной или двумя самками, которые оставляют на это время свои небольшие семейные стада, где они находились вместе с другими самками и молодыми лосями. Чаще самка ходит с одним самцом. В этот период самцы лосей нередко теряют характерную для них настороженность, встречаются на пути и даже не избегают встречи с человеком.

В конце мая — в июне, после 8-месячной беременности, лосихи идут в безлюдное убежище — лесную чащу, заросший овраг, окруженную густым кустарником яму, где и рожают обычно одного, нередко двух рыжеватых телят. Молодые самки до четырехлетнего возраста чаще рождают лишь одного теленка. Новорожденные малыши уже через полчаса могут твердо стоять на ножках, хотя в первый день сосут мать лежа. Они быстро набираются сил и на второй день уже идут на недалекие расстояния за матерью. На пятый день после рождения лосят уже трудно поймать, а в двухнедельном возрасте они не отстают в быстром беге от стада и даже способны переплывать довольно широкие водоемы. Кормятся лосята молоком матери свыше трех месяцев, хотя нежную траву и молодые листья начинают щипать в двухмесячном возрасте. За сутки самка кормит теленка 6-7 раз, за это время оно выпивает около трех литров жирного молока. Лось — очень скороспелое животное. Половая зрелость наступает уже в 1,5-летнем возрасте, если животные хорошо откормленные и имеют массу более 200 кг.

Молодые самки до четырехлетнего возраста чаще рождают лишь одного теленка. Новорожденные малыши уже через полчаса могут твердо стоять на ножках, хотя в первый день сосут мать лежа. Они быстро набираются сил и на второй день уже идут на недалекие расстояния за матерью. На пятый день после рождения лосят уже трудно поймать, а в двухнедельном возрасте они не отстают в быстром беге от стада и даже способны переплывать довольно широкие водоемы. Кормятся лосята молоком матери свыше трех месяцев, хотя нежную траву и молодые листья начинают щипать в двухмесячном возрасте. За сутки самка кормит теленка 6-7 раз, за это время оно выпивает около трех литров жирного молока. Лось — очень скороспелое животное. Половая зрелость наступает уже в 1,5-летнем возрасте, если животные хорошо откормленные и имеют массу более 200 кг.

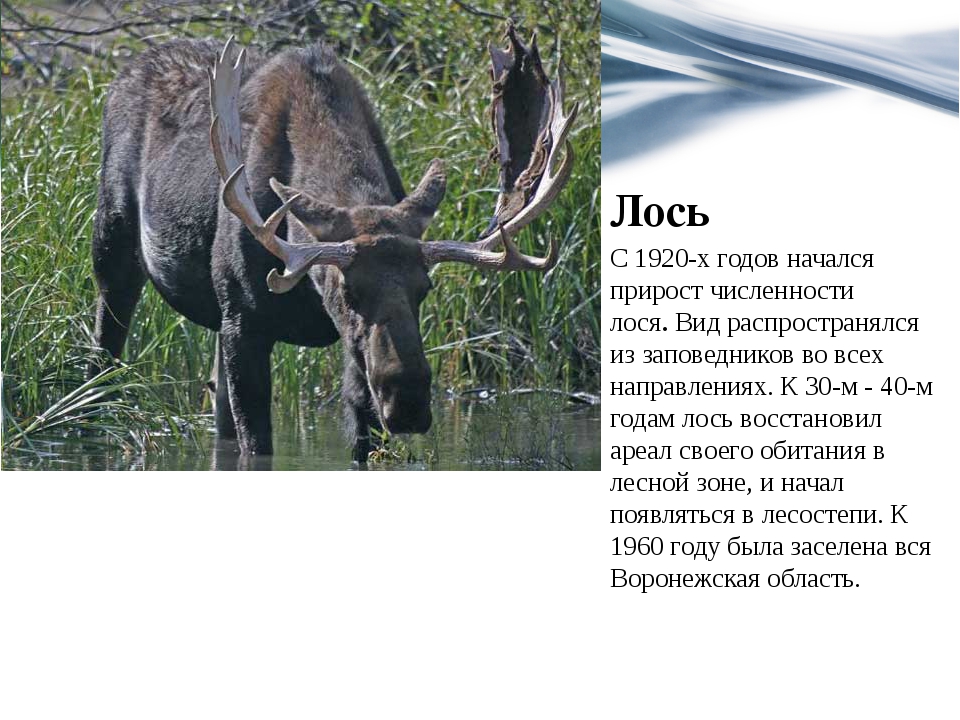

Очень распространенный ранее на территории Украины лось за вырубки лесов и хищническое преследования был почти истреблен и только после полного запрета охоты и внедрения охранных мероприятий его количество в последние десятилетия быстро возросло. Это уже не редкое животное, которое еще в 30-х годах только заходило из северных лесов смежных областей Беларуси, а обычное животное охотничьей фауны лесов Полесья, лесостепной зоны Украины. Успешно распространяются лоси на юг, в частности в Нижнеднепровские пойменные районы, где нашли благоприятные условия для жизни: хорошо залесненые пространства с достаточным количеством травянистых кормов, солонцы, пресноводные бассейны, а также практически полное отсутствие естественных врагов.

Это уже не редкое животное, которое еще в 30-х годах только заходило из северных лесов смежных областей Беларуси, а обычное животное охотничьей фауны лесов Полесья, лесостепной зоны Украины. Успешно распространяются лоси на юг, в частности в Нижнеднепровские пойменные районы, где нашли благоприятные условия для жизни: хорошо залесненые пространства с достаточным количеством травянистых кормов, солонцы, пресноводные бассейны, а также практически полное отсутствие естественных врагов.

Среди копытных фауны Украины лось теперь — один из самых распространенных видов. В местах большой концентрации лоси могут наносить значительный ущерб лесному хозяйству, повреждая молодые насаждения. С целью регулирования численности лосей проводят плановые, научно обоснованные их отстрелы по специальному разрешению.

Охотятся на лосей ради их вкусного питательного мяса. Значительное количество заготовленного мяса идет в торговую сеть общественного питания и на экспорт. Ценится высококачественная, очень прочная кожа лося, используемая в кожевенной промышленности для изготовления высококачественных подошв, ценной замши, особенно крепких поясов и т. п. Шерстью лосей набивают мягкую мебель и матрасы.

п. Шерстью лосей набивают мягкую мебель и матрасы.

В заповедниках и отдельных охотничьих хозяйствах проводятся работы по одомашниванию лосей с целью получения нового вида транспортного и молочно-мясного животного для таежных районов. Этому во многом помогает способность молодых лосей быстро приручатися. Молоко лосих особенно высокого качества, оно в 4 раза жирнее, чем коровье, и имеет в пять раз больше белков.

Врагов у лосей почти нет, даже волки не решаются напасть на этого великана, им удается одолеть его, только если очень глубокий снег, в котором лось погрязает.

Что употребляет в пищу лось? Что употребляет в пищу лось зимой в лесу?

Парнокопытное млекопитающее лось (латинское название Alces alces) является самым крупным видом семейства оленевых. Средний рост сохатого достигает двух с половиной метров, а вес – пятисот семидесяти килограмм. Иногда самцы набирают более 650 кг. У этого животного есть подвиды: канадский, европейский, азиатский. Их отличия незначительны, разве что дальневосточные лоси несколько мельче своих собратьев. Вероятно, многих любителей дикой природы волнует вопрос: «Чем питается лось? Особенно зимой, в лесу?» Ведь в условиях суровой сибирской зимы тяжело найти подножный корм. Попробуем ответить на этот вопрос.

Вероятно, многих любителей дикой природы волнует вопрос: «Чем питается лось? Особенно зимой, в лесу?» Ведь в условиях суровой сибирской зимы тяжело найти подножный корм. Попробуем ответить на этот вопрос.

Ареал распространения

В России лоси встречаются в природных зонах тундры, тайги, смешанных и лиственных лесов. Их можно увидеть даже в степи и полупустыне, но на эти территории сохатые, конечно, заходят лишь на время, спасаясь от особо суровых зим. Лоси больше предпочитают заболоченные участки леса, речные долины, покрытые буйной растительностью овраги и яры. От местности обитания зависит и то, чем питается лось. Например, в лесостепи эти животные держатся берегов рек, где они едят ветви ивняка, но не брезгуют и водной растительностью. В тундре их кормом становятся мхи с лишайниками, травы и грибы. В степи их рацион состоит из трав. Наиболее любят сохатые хвойные, лиственные или смешанные леса. Там лоси находят самый лучший корм в виде молодых побегов и листвы. От рациона во многом зависит и благополучие молодняка. Если лосенок родился летом и провел первые месяцы своей жизни в лесу, то до наступления зимы он набирает в весе более одного центнера.

Если лосенок родился летом и провел первые месяцы своей жизни в лесу, то до наступления зимы он набирает в весе более одного центнера.

Чем питается лось в лесу?

Если речь идет о тайге, то летом сохатые ведут сумеречный образ жизни. Дело в том, что эти огромные животные до смерти боятся крошечных насекомых – гнуса. От кровососов они спасаются в болотах или озерах: днем стоят по шею в грязи или воде озер и рек, а выходят пастись только ночью. С целью укрыться от гнуса животные ищут хорошо продуваемые поляны, забираются в молодую поросль ельника или густой подлесок. Чтобы спастись от гнуса, сохатые в лесотундре выходят из чащи на много километров. Лоси отлично плавают – преодолеть два километра водной преграды для них не проблема. Если поблизости есть река или озеро, сохатые проводят там жаркие часы, пощипывая прибрежные растения. Питание лося включает в себя и водоросли. При этом сохатый может задерживать дыхание до одной-двух минут, чтобы отыскать подходящий корм. Кстати, чтобы напиться, лосю приходится вставать на колени. Слишком длинные передние ноги и короткая шея мешают ему дотянуться до воды.

Слишком длинные передние ноги и короткая шея мешают ему дотянуться до воды.

Соляное голодание

Вероятно, листва, хвоя, кора и побеги не полностью удовлетворяют потребности этих крупных парнокопытных в полезных веществах. Поскольку это дикое животное, оно само должно искать источник соли. Без нее животное болеет. Поэтому летом лоси выходят из лесов и ищут солонцы. Там они лижут почву, насыщая организм этим минералом. Зимой в поисках соли сохатые выходят на крупные шоссе, по опыту зная, что на асфальте образуется необходимый здоровью раствор. Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, лесники, зная, чем питается лось, подмешивают в корм кристаллы или же оставляют среди чащобы спрессованные кубы.

Грибная диета

Кроме соли, самые крупные оленевые испытывают недостаток в грибах. Поэтому после теплого дождика или с наступлением осени лоси отправляются на поиски этих даров леса. Особенно любят сохатые губчатые грибы – моховики, подберезовики, белые. Взрослые особи помнят богатые места и наведываются туда время от времени за новым урожаем. Невероятно, но факт: лоси едят мухоморы! Причем сенсацией является не сам этот факт, а то, что грибные токсины никак не действуют на этих животных. А витамины лоси черпают из ягод. Они щиплют веточки брусники, черники, малины и ежевики. Понимая, что нужно запастись жирком перед наступлением холодов, лоси усиленно кормятся летом. В теплое время взрослая особь съедает тридцать пять килограмм корма, тогда как зимой — всего лишь 12-15.

Невероятно, но факт: лоси едят мухоморы! Причем сенсацией является не сам этот факт, а то, что грибные токсины никак не действуют на этих животных. А витамины лоси черпают из ягод. Они щиплют веточки брусники, черники, малины и ежевики. Понимая, что нужно запастись жирком перед наступлением холодов, лоси усиленно кормятся летом. В теплое время взрослая особь съедает тридцать пять килограмм корма, тогда как зимой — всего лишь 12-15.

Сезонные продукты

Лето для травоядных – очень благодатное время. Даже в тундре можно найти множество лишайников и мхов, веточек стелющихся растений (карликовой березы или ивы). В тайге корма и того больше. На вырубках и гарях сохатые без труда находят щавель и кипрей, высокие травы и молодые побеги, малину и ежевику. В прогревшихся водоемах растут кувшинки и кубышки, а по берегам – калужница, вахта, хвощи. Но уже с сентября листва начинает желтеть и опадать. Меняется и рацион лосей. Сохатые переходят на веточки кустарников и деревьев, опавшую листву, а к ноябрю они включают в свое меню и кору. Чем питается лось зимой? В это тяжелое время кормом травоядных становятся преимущественно ветви и кора. И здесь огромный рост лося становится его спасением. Животное может достать до тех ветвей, до которых не могут дотянуться олени. Но лось не покидает надежды добраться и до подножного корма.

Чем питается лось зимой? В это тяжелое время кормом травоядных становятся преимущественно ветви и кора. И здесь огромный рост лося становится его спасением. Животное может достать до тех ветвей, до которых не могут дотянуться олени. Но лось не покидает надежды добраться и до подножного корма.

Что едят лоси зимой?

Ответ на этот вопрос зависит от ареала обитания животных. Там, где снежный покров невысок (до полуметра) и случаются частые зимние оттепели, лоси живут оседло. От ветров и холодов они ищут укрытия в густых хвойных лесах. Ведь там есть не только убежище, но и достаточное количество корма. Излюбленной зимней едой сохатых в тайге Азии является сосна и ель, а в Канаде и Аляске — пихта. В европейской части России, Скандинавии, а также в Беларуси, Польше и украинском Полесье лоси, кроме хвойных лап, едят ветки ивы, рябины, осины, берёзы. Из кустарников они предпочитают малину, поскольку ежевика на зиму ложится под снег. Когда наступает оттепель, лоси гложут кору. В голодные зимы сохатые без всяких комплексов посещают лесопосадки и зеленые питомники.

Вынужденные кочевья

В тех местах, где высота снежного покрова достигает отметки более полуметра, лоси вынуждены мигрировать в более теплые районы, чтобы в случае оледенения ветвей иметь возможность отгребать подножный корм. Кочевать животные начинают задолго до наступления зимы, еще в октябре. Стадо выстраивается строго по иерархии. Впереди следуют те самки, у которых есть детеныши. Таким образом, молодняку обеспечены еще не тронутые пастбища. Строй замыкают самцы и особи женского пола без детенышей. В день стадо проходит около десяти километров. Весенние перекочёвки происходят во время таяния снегов и в обратном порядке: первыми идут взрослые самцы, последними — самки с лосятами. Еда в это время – это то, чем питается лось в лесу обычно. Сохатые откапывают из-под снега вечнозеленые веточки брусники и черники, гложут кору или едят хвойные лапы.

Что такое стойбы

Придя на место зимовья, лоси начинают обустраиваться. В отличие от лета, пасутся сохатые зимой только в светлое время суток. Чтобы добраться до высоких ветвей и обеспечить себе доступ к тому, что ест лось, в лесу все стадо дружно утрамбовывает снег на месте будущей кормежки. Такие зимние пастбища лесники называют «стойбами». На них могут пастись несколько десятков животных одновременно. А вот в местах лёжек (ночлегов) лоси взрыхляют снег. Когда наступают трескучие морозы, сохатые зарываются в сугробы, как в пушистое одеяло, из-под которого торчат только рога и холка. Стадо выбирает для ночлегов подветренные склоны, яры, овраги. Чтобы поддержать лосей в тяжелое время, лесники оставляют в глубине чащи кормушки с сеном, перемешанным с солью.

Чтобы добраться до высоких ветвей и обеспечить себе доступ к тому, что ест лось, в лесу все стадо дружно утрамбовывает снег на месте будущей кормежки. Такие зимние пастбища лесники называют «стойбами». На них могут пастись несколько десятков животных одновременно. А вот в местах лёжек (ночлегов) лоси взрыхляют снег. Когда наступают трескучие морозы, сохатые зарываются в сугробы, как в пушистое одеяло, из-под которого торчат только рога и холка. Стадо выбирает для ночлегов подветренные склоны, яры, овраги. Чтобы поддержать лосей в тяжелое время, лесники оставляют в глубине чащи кормушки с сеном, перемешанным с солью.

Весенняя миграция

Когда световой день значительно увеличивается, лоси начинают возвращаться к местам летней кормежки. Ведомое опытной самкой стадо выстраивается в новый порядок. На этот раз первыми идут самцы, а подросшие детеныши — следом. Чем питается лось весной? Теми растениями, которые первыми зеленеют. Молодая хвоя – это источник витамина С. Любимым весенним лакомством для сохатых являются сережки березы и ольхи, побеги ивы. Лоси двигаются неспешно, ожидая, когда по пути следования распустятся почки и проклюнутся травы. Эти животные упрямые ходоки, но спринта не любят. Если на них нападают, они или предпочитают защищаться, или уходят от преследователя размашистой ходкой рысью. Можно сказать, что лоси более устойчивы к холодам, чем к жаре. Густая шерсть плохо обеспечивает терморегуляцию организма. Май – самая благодатная пора для лосей. Тогда цветет иван-чай (кипрей), ветви ивы наливаются соком и выпускают молодые листочки, появляется щавель и богатая витаминами черемша. Лось питает пристрастие не только к мухоморам, но и к ядовитым растениям. Он ест лютики, ландыш, бересклетовые, вороний глаз и волчье лыко. Для здоровья животного необходимы дубильные вещества, содержащиеся в коре (особенно рябины, осины и ивы), а также терпентины, которые животные черпают из хвои можжевельника и сосны.

Лоси двигаются неспешно, ожидая, когда по пути следования распустятся почки и проклюнутся травы. Эти животные упрямые ходоки, но спринта не любят. Если на них нападают, они или предпочитают защищаться, или уходят от преследователя размашистой ходкой рысью. Можно сказать, что лоси более устойчивы к холодам, чем к жаре. Густая шерсть плохо обеспечивает терморегуляцию организма. Май – самая благодатная пора для лосей. Тогда цветет иван-чай (кипрей), ветви ивы наливаются соком и выпускают молодые листочки, появляется щавель и богатая витаминами черемша. Лось питает пристрастие не только к мухоморам, но и к ядовитым растениям. Он ест лютики, ландыш, бересклетовые, вороний глаз и волчье лыко. Для здоровья животного необходимы дубильные вещества, содержащиеся в коре (особенно рябины, осины и ивы), а также терпентины, которые животные черпают из хвои можжевельника и сосны.

Одной небылице не поверили, Рашкин сочинил другую

Лось с профилем кабана — это метаморфозы саратовских лесов, не иначе. Депутат Валерий Рашкин рассказал, как невиданный зверь затуманил ему взгляд. В своём видеобращении он впервые прояснил детали роковой охоты и признался, что животное убил он. В конце октября Рашкина задержали с тушей лося. Тогда парламентарий утверждал, что якобы нашёл её. Теперь непонятно, что за силуэт предстал перед ним.

Депутат Валерий Рашкин рассказал, как невиданный зверь затуманил ему взгляд. В своём видеобращении он впервые прояснил детали роковой охоты и признался, что животное убил он. В конце октября Рашкина задержали с тушей лося. Тогда парламентарий утверждал, что якобы нашёл её. Теперь непонятно, что за силуэт предстал перед ним.

Сенсационные, но многим уже и так очевидные признания пока еще депутат Рашкин записывает в аскетичных условиях: за столом на фоне серой стены. Свои заметки об охоте он начинает с долгого повествования. Мол, слуга народа сильно устал, и ему тоже необходим отдых. Со вздохами и театральными паузами он начинает свой 18-минутный монолог. Итак, друзья пригласили в гости порыбачить, ну и если получится то и поохотится. Он приехал, попил чаю, утолил голод, спиртные напитки не употреблял. Правда, ровно через три минуты рассказчик упоминает странные детали, описывая последствия чаепития, как зашел в домик и увидел, что сидевшие за столом друзья спят, видимо, сказалось застолье.

По всей вероятности, Рашкин читает написанный заранее текст, если хорошо присмотреться, видны бегающие зрачки. Выдерживая паузу, доходит до самого важного: рыбалка всё же переросла в охоту. Правда, и тут всё пошло не так. Стрелял в кабана, а попал в лося. Из-за плохой видимости через тепловизор видел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана, произвел два выстрела в сторону силуэта, животное упало. И на поляне среди кочек и сухой травы оказалась туша лося.

Отправной точкой скандала, после которого и записано видеообращение, стали кадры, снятые 29 октября. Депутата задержали в конце октября в Саратовской области. В машине оказалась разделанная туша лося. Неподалеку нашли стреляную гильзу и карабин, из которого, предположительно, было убито животное. А также охотничий билет и разрешение на оружие на имя депутата. Валерий Рашкин, ступая нетвердой походкой по саратовскому полю, прокомментировал наличие такого груза в багажнике своей машины просто: нашел в лесу. Сейчас Рашкин, уверяет, что растерялся и был вынужден соврать. Правда, в новой версии народного избранника, так же как и в истории о разбросанных по лесу тушах лосей, некоторые эксперты уже усомнились.

Сейчас Рашкин, уверяет, что растерялся и был вынужден соврать. Правда, в новой версии народного избранника, так же как и в истории о разбросанных по лесу тушах лосей, некоторые эксперты уже усомнились.

Вес кабана в среднем 75 килограммов. Взрослый лось весит в 10 раз больше. Отличаются животные и другими параметрами. Рост кабана часто не превышает и метра Лось – в два три раза крупнее, он достигает в высоту 3 метров. Охотники уверяют, на расстоянии даже в темноте, даже с учетом плохой видимости перепутать две эти фигуры крайне сложно. У Рашкина на охоте с собой был тепловизор. Специалисты рассказывают: оптика там хорошая и ещё больше исключает возможность ошибки.

На отдых с карабинами Рашкина, по его словам, пригласил авторитетный саратовский фермер Владимир Матросов. И еще один в прошлом предприниматель, а ныне безработный Александр Гношев. Все участники скандальной охоты уже побывали на допросе. А вот общаться с журналистами отказались. Гношев прятался в машине, Матросов забаррикадировался от журналистов в загородном доме. Ну, а Рашкин, по слухам, и вовсе две недели не появлялся на работе в Госдуме.

Ну, а Рашкин, по слухам, и вовсе две недели не появлялся на работе в Госдуме.

«Эти действия совершает человек, ощущая какую-то свою безнаказанность, который демонстрирует, что ему вообще плевать на то, что законом установлены ограничения, и они для него не писаны. Это его демонстрация отношения к обществу и законам, охраняющим интересы общества. И в обществе должна быть соответствующая реакция», – говорит депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Рассказывать сказки о том, что не убивал, а мясо подкинули? Валерий Рашкин, помимо всего прочего, еще и оказался банальным трусом. Это самый яркий пример двоемыслия. Горячо рассказывает с трибун, а потом идет и убивает лося», – заявил политолог и журналист Армен Гаспарян.

В Саратовской области сезон охоты на парнокопытных был открыт 1 октября. Но в этом районе очень сложная ситуация с поголовьем лося, поэтому отстрел этого животного запрещен. Тем более убивать самку вообще последнее дело для охотников.

Валерий Рашкин восседал в комфортном кресле депутата пять созывов. В минувшем сентябре переизбрался в шестой. В помпезных интерьерах даже жаловался на низкую зарплату депутата. В 2019- м, по иронии судьбы, Рашкин выступал в защиту национального парка «Лосиный остров». Тогда элегантный депутат в сандалиях на черные носки не без усилий декламировал со сцены текст собственного сочинения об обязанности сохранить остров живой природы в центре столицы. Видеооправдание Рашкин записал почти на18 минут. Ролик тоже, судя по всему, дался с трудом. Запись пестрит грубыми монтажными склейками.

Судьба охотника с депутатским мандатом Валерия Рашкина решится на следующей неделе. Генпрокуратура просит лишить его депутатской неприкосновенности и тем самым разрешить возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела по статье «незаконная охота». Совет Думы рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании 25 ноября.

Геоглиф Лось

В Челябинской области находится самый большой в мире рисунок, который создан людьми на поверхности Земли. И это уже доказанный учеными факт. В Саткинском районе, недалеко от озера Зюраткуль, раскинулось гигантское рукотворное изображение Лося размером 250 на 250 метров. Общая протяженность линий этого «портрета» составляет… 2 километра.

И это уже доказанный учеными факт. В Саткинском районе, недалеко от озера Зюраткуль, раскинулось гигантское рукотворное изображение Лося размером 250 на 250 метров. Общая протяженность линий этого «портрета» составляет… 2 километра.

Называются подобные макрокартины геоглифами. А самые популярные из них находятся в пустыне Наска, что в Перу. Изображения Паука, Обезьяны и Кондора можно увидеть только с высоты птичьего полета. Известен миру также 110-метровый рисунок древней лошади в Англии. Однако наземных «картин» такого размера, как наш южноуральский Лось, в мире еще не находили.

Дополнительную сенсационность открытию добавляет то, что, по предварительным данным, этот геоглиф еще и самый древний на планете (VI–I тысячелетие до н.э.). Правда, природа за долгие века потрепала наше изображение чуть больше, чем его зарубежных собратьев. Если перуанскию макроэтюды видны совершенно четко, то «картина» Лося поросла деревьями, а некоторые черты ее стерлись.

Вообще обнаружили странные линии уже давно, однако, что они означают, разъяснить никому не удалось. На помощь пришел научно-технический прогресс. Несколько лет назад, изучая снимки Саткинского района со спутника, ученый Александр Шестаков заметил, что «неестественные» контуры складываются в общую картину зверя. По хорошо сохранившейся нижней части рисунка можно было предположить сразу, что это парнокопытное животное. Однако понадобилось еще некоторое время, чтобы свести все данные воедино и определить, что на земляном холсте изображен именно Лось.

Впрочем, утверждать со стопроцентной уверенностью, что эти линии – дело рук человека, было еще рано. Природа, как мы знаем, может выкинуть и не такие фокусы. Однако раскопки, проведенные в 2011 году, подтвердили теорию. На Зюраткуле находится рукотворный геоглиф. Оказалось, что под слоем земли линии рисунка аккуратно выложены из камня.

В данный момент решается, как именно «возродить» портрет животного целиком. Высказывается, например, идея раскопать доистоические линии. И тогда геоглиф предстанет перед туристами практически в первозданном виде. Однако существует риск того, что люди со временем попросту растащат всю композицию по частям. Второй вариант либеральнее: запустить по контуру рисунка туристическую тропу. Так приезжие гости смогут, с одной стороны, оценить все величие картины, пройдя ее целиком, а с другой – «протоптать» контур.

Высказывается, например, идея раскопать доистоические линии. И тогда геоглиф предстанет перед туристами практически в первозданном виде. Однако существует риск того, что люди со временем попросту растащат всю композицию по частям. Второй вариант либеральнее: запустить по контуру рисунка туристическую тропу. Так приезжие гости смогут, с одной стороны, оценить все величие картины, пройдя ее целиком, а с другой – «протоптать» контур.

Зачем нашим дальним предкам нужно было создавать такие полотнища, до сих пор загадка. Ведь на один такой рисунок надо было потратить огромное количество времени и сил. Версий на этот счет выдвигается масса. Кто-то считает, что это гигантские древние календари, кто-то называет геоглифы посадочными площадками для инопланетян или даже иноземным творчеством… Более реалистичной кажется версия, что это один из самых необычных видов поклонения древним божествам. Жившие здесь когда-то финно-угорские племена считали лося сакральным животным и, «в благодарность», создали его гигантский портрет. К тому же южноуральский геоглиф поразительно похож на созвездие Лося, которое было отмечено на древних звездных картах.

К тому же южноуральский геоглиф поразительно похож на созвездие Лося, которое было отмечено на древних звездных картах.

Не исключено, кстати, что в скором времени эта невероятно огромная картина может стать главной достопримечательностью Южного Урала.

Дополнительные интересности:

Люди создают геоглифы по сей день. Особо отличаются все те же пераунцы. Но сейчас это, в основном, тексты различного содержания – от лозунга «Да здравствует Перу!» до избирательных призывов и рекламы. Видимо, у граждан этой южноамерканской страны делать геоглифы уже стало генетической привычкой.

Ноги южноуральского Лося ориентированы к вершине хребта Зюраткуль, а спина и рога – к одноименному озеру. Кстати, увидеть наш геоглиф, в отличии от перуанских, можно не только с вертолета или самолета. Спасибо Уральским горам за это – с хребта можно разглядеть часть великого рисунка.

Антон Первухин

Почему лоси выходят на дорогу

В ученической исследовательской работе по начальной школе на тему «Почему лоси выходят на дорогу» автором была поставлена цель, узнать причины появления лосей на дорогах и выяснить особенности поведения и жизни лосей, установить правила передвижения на машинах в зонах, где установлен знак «Осторожно, дикие животные».

Подробнее о проекте:

В рамках детского исследовательского проекта по окружающему миру на тему «Почему лоси выходят на дорогу» учащейся 3 класса были изучены особенности правильного поведения человека при встрече с лосями, и проведен опрос учеников школы с целью, выяснить, знают ли они, почему лоси выходит на дорогу?

В исследовательской работе (проекте) на тему «Почему лось выходит на дорогу» автор изучает характер лосей, места обитания, выясняет биологические характеристики лося, живущего в дикой природе, описывает жизнь лосей.

Оглавление

Введение

1. Лось.

2. Особенности поведения и описание лосей.

3. Почему лоси выходят на дорогу.

4. Анкетирование.

Заключение

Список литературы

Введение

Тема исследования: Лось на дороге!

Цель исследования: Предотвратить столкновение водителей с дикими животными.

Задачи исследования:

- Изучить информацию о лосях.

- Выявить особенности поведения лосей.

- Выяснить причины появления на дорогах.

- Изучить особенности правильного поведения человека в зонах обитания диких животных.

- Провести опрос учеников школы.

Методы исследования:

- Подбор и анализ литературы.

- Анкетирование.

Объект исследования: лось.

Предмет исследования: особенности жизнедеятельности лосей.

Актуальность работы: основана на выяснении причин появления лосей на дорогах.

Лось

Одним из самых крупных зверей проживающих в лесу является лось. У животного достаточно большой вес, а в росте он достигает до 2-х метров. Лоси чаще всего темно-бурого цвета, имеют огромное туловище и длинные ноги. Голова у животного круглая, на которой торчат ушки. Самцы отличаются от самок рогами. Считается, что чем старше становится лось, тем внушительнее у него вырастают рога.

Сами по себе рога очень массивные. Они придают животному некоторого величия. Растут они с весны и до самой осени, а когда наступает зима, лось сбрасывает свои рога, давая себе от них отдохнуть. Очень часто из-за красивых рогов лоси становятся хорошей добычей охотников и браконьеров.

Растут они с весны и до самой осени, а когда наступает зима, лось сбрасывает свои рога, давая себе от них отдохнуть. Очень часто из-за красивых рогов лоси становятся хорошей добычей охотников и браконьеров.

Обитают лось среди лесов, но бывает, их замечают в степях и тундре. Эти животные очень большие и неповоротливые, но это не мешает им передвигаться по скалам. В еде лоси кажутся неприхотливыми. Они предпочитают питаться кустарниками, травой и молодыми деревьями.

Иногда отправляются на поиски грибов и даже речных водорослей. Летом лосям не составит труда обнаружить пищу, зимой дела обстоят чуть хуже. Но и здесь животное не пропадет. Зимой лоси объедают акацию, иву, молодую сосну и рябину. В природной среде обитания лоси могут прожить около 15 лет, в неволе чуть дольше около 25 лет.

Лось предпочитают держаться поодиночке, но когда наступает момент, они находят себе вторую половинку, и у них появляются детеныши. Иногда самцы лоси могут даже сразиться за свою избранницу. Иногда такие сражения могут закончиться не очень хорошо. В момент отыскивания себе самки, лоси становятся очень агрессивными, лучше не подходить к ним в это время. Чаще всего у самки может появиться от 1 до 2 детенышей. Маленькие лосята появляются весной, они не очень похожи на родителей. Уже к осени они приобретают окрас взрослой особи, становятся бурыми, набирают вес и хорошо растут.

Иногда такие сражения могут закончиться не очень хорошо. В момент отыскивания себе самки, лоси становятся очень агрессивными, лучше не подходить к ним в это время. Чаще всего у самки может появиться от 1 до 2 детенышей. Маленькие лосята появляются весной, они не очень похожи на родителей. Уже к осени они приобретают окрас взрослой особи, становятся бурыми, набирают вес и хорошо растут.

Мигрируют животные группами. Сначала идут самки и маленькие лосята. После них всегда будут идти самцы. Возвращаются наоборот. Первыми можно заметить самцов, а после них уже остальных. У лосей много врагов, с которыми им приходится иногда сталкиваться, чтобы выжить или защитить территорию. Это, конечно же, медведь и волк. Но, наверное, самым опасным врагом считается человек, который охотится на животное, не задумываясь о последствиях.

Лось описание

Лось или сохатый — так называют парнокопытное млекопитающее, которое является самым крупным видом из семейства оленевых.

Именно из-за рыжей окраски новорождённых оленят это животное назвали лось, ведь в переводе со старославянского рыжий означает «олсь». Взрослая особь растёт до двух метров в высоту, самцы весят до 700 килограмм, а самки до 360 кило. Живут от 15-25 лет. Питаются растительностью.

Взрослая особь растёт до двух метров в высоту, самцы весят до 700 килограмм, а самки до 360 кило. Живут от 15-25 лет. Питаются растительностью.

Эти животные обитают исключительно в Северном полушарии на территории Прибалтики и Скандинавии, России, Украины, Беларуси, Венгрии, а также на Аляске и в Канаде.

Враги этих животных в природе волки и медведи. Но лоси тоже не беспомощны и зарегистрированы случаи, когда сохатые серьёзно ранили копытами медведей и волков, ведь имеют заостренные передние копыта, особенно самки, они очень яростно защищают своих малышей.

Эти животные совсем не похожи на оленей. Сохатые имеют довольно короткое туловище и шею, высокая холка похожая на горб. На шее у лосей присутствует так называемая «серьга» размером от 25 до 40 см. А рогам этих животных нужно особое внимание, так как они самые большие из всех млекопитающих, эта часть тела сохатых может весить до 30 кг! Но все-таки лоси скидывают их каждую зиму, чтобы сохранить энергию на времена холодов. Малыши этих животных очень привязаны к матери, но лоси после одного года обычно живут поодиночке, потому что через год у матери появляются новые лосята.

Малыши этих животных очень привязаны к матери, но лоси после одного года обычно живут поодиночке, потому что через год у матери появляются новые лосята.

Про этих животных известно много интересных фактов.

Сохатые – прирожденные пловцы, они могут развивать скорость до 10 км/ч, а также задерживать дыхание под водой до одной минуты.

Лоси – очень быстрые животные. При беге они развивают скорость до 56 км/ч.

Молоко сохатых, которым они кормят своих маленьких лосят где-то в четыре раза жирнее, а также имеют в пять раз больше белков, чем молоко коров. По всему миру существуют лосефермы, хоть их и не очень много. Они занимаются сбором молока сохатых в лечебных целях, а также кожи и мяса.

Лоси имеют очень длинные ноги, потому иногда, чтобы поесть травы им приходиться садиться на колени.

Почему лоси выходят на дорогу

Что лоси забыли на дорогах? Их поведение можно объяснить брачным периодом. Сейчас у лосей гон, который начался примерно 20 августа и продлится, в зависимости от погодных условий, до начала октября.

Парнокопытные сейчас заняты продолжением рода: самцы мало едят и много перемещаются в поисках самок. За ночь они могут пройти 50–70 километров, в том числе и выходя на дороги. По пути они еще и выясняют отношения друг с другом, бьются за внимание самки, поэтому очень агрессивны.

Парнокопытные сейчас заняты продолжением рода: самцы мало едят и много перемещаются в поисках самок. За ночь они могут пройти 50–70 километров, в том числе и выходя на дороги. По пути они еще и выясняют отношения друг с другом, бьются за внимание самки, поэтому очень агрессивны.Лоси еще часто выбегают на дороги в мае, когда молодые особи начинают вести самостоятельный образ жизни. В этот период появляются новые лосята, поэтому годовалых «подростков» самки отгоняют от себя. И молодые несмышленыши начинают носиться по лесу, выбегая на дороги.

Вторая волна происходит в июне, когда плодится гнус, много мошек. Лоси вынуждены отстаиваться на открытых местах, и часто они оказываются на обочинах дорог, поэтому вероятность столкновения возрастает. И третья волна — тот самый лосиный гон, максимальный пик.

Нередко это случается и зимой, когда дороги посыпают солью. Для лосей это лакомство, вот они и приходят ее слизывать.

Анкетирование

Мною было проведено анкетирование. В опросе принимали участие ученики3 «Б» класса Конаковской гимназии №5.

В опросе принимали участие ученики3 «Б» класса Конаковской гимназии №5.

1. Видели ли вы живого лося, если видели то где?

100% видели только по телевизору или зоопарке, т.е. в неволе.

2. Стоит ли опасаться случайной встречи с лосем?

90% ответили нет.

3. Хотели бы вы изучить информацию о лосях более подробно? 98% ответили да.

На основе полученных результатов проведенного анкетирования и беседы со своими одноклассниками, я выяснила, как мало они знают о лосях, но в тоже время, что почти всех заинтересовал данный вопрос, поэтому я решила, что ребятам необходимо более подробно рассказать о лосях и правилах поведения при случайной встрече с ними.

Практическое применение данной работы возможно на уроках окружающего мира, во внеклассной и кружковой работе.

Заключение

По ходу проведения исследовательской работы я много узнала про, одного из самых крупных зверей нашей местности, а также как правильно себя вести при случайной встрече с ними. И поняла, что они вынужденно выходят на дороги. Из всего этого можно сделать вывод, что много причин такого поведения. Самки отгоняют лосят, лоси вынуждены отстаиваться на открытых местах, когда ищут спасение от мошек и в поисках своего любимого лакомства. Данными знаниями я с удовольствием поделилась с учениками своей школы.

И поняла, что они вынужденно выходят на дороги. Из всего этого можно сделать вывод, что много причин такого поведения. Самки отгоняют лосят, лоси вынуждены отстаиваться на открытых местах, когда ищут спасение от мошек и в поисках своего любимого лакомства. Данными знаниями я с удовольствием поделилась с учениками своей школы.

Я изготовила буклет: «Особенности поведения при встрече лосями». И раздала его жителям нашего города, так как рядом с нашим городом есть национальный парк «Завидово». В темное время суток нужно максимально снижать скорость на дорогах. Причем не только там, где установлен знак «Осторожно, дикие животные». Потому что животное может неожиданно появиться в любом месте — даже забежать в город. Люди должны быть внимательны на дорогах.

Список литературы

- Викторов Л.В. Видовое разнообразие позвоночных животных Тверского края. — Тверь: ТвГУ, 2000.

- Зиновьев А.В. Редкие и охраняемые животные Тверской области.

// Вестник Тверского экологического клуба., Т. 2, 1996.

// Вестник Тверского экологического клуба., Т. 2, 1996. - Красная книга Тверской области. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — Тверь: Тверской Печатный Двор, 2016.

- Тимофеева, Елена Константиновна.Лось [Текст] : (Экология, распространение, хоз. значение) / Под ред. проф. Г. А. Новикова ; Ленингр. гос. ун-т…

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:

| |||

Носовой комплекс полуводного парнокопытного, лося (Alces alces): является ли он хорошей эволюционной моделью для предков китообразных?

Среди Cetartiodactyla китообразные — единственные облигатные водные обитатели. Учитывая морфологическое сходство между родственниками китообразных, такими как Indohyus (наиболее представленный эоценовый парнокопытный раоэллид), с другими, более поздними парнокопытными, любой коронный парнокопытный, который ведет водное поведение, представляет интерес как эволюционная модель адаптации, которая сопровождала происхождение китообразных. Американский лось ( Alces alces ) — единственный парнокопытный, не относящийся к китообразным, который занимается добычей пищи в воде, и, кроме гиппопотама, отличается своим ныряющим поведением. В этом исследовании изучалась морфология мягких и твердых тканей носа Alces alces, чтобы оценить филогенетическую полярность и наличие приспособлений для ныряния и кормления в пресноводных средах обитания.Свежая диссекция лицевой мускулатуры и носовой полости была проведена у одного неполовозрелого мужчины, а также был проведен остеологический анализ сухих черепов. Этот вид был проанализирован вместе с ископаемыми черепами Cervalces (его предполагаемого предка), других оленьих (например, Odocoileus virginianus, белохвостого оленя; Dama dama, лани), крупного рогатого скота (Bos taurus, домашний скот) и плотоядного ( Ursus americanus, американский черный медведь).

Учитывая морфологическое сходство между родственниками китообразных, такими как Indohyus (наиболее представленный эоценовый парнокопытный раоэллид), с другими, более поздними парнокопытными, любой коронный парнокопытный, который ведет водное поведение, представляет интерес как эволюционная модель адаптации, которая сопровождала происхождение китообразных. Американский лось ( Alces alces ) — единственный парнокопытный, не относящийся к китообразным, который занимается добычей пищи в воде, и, кроме гиппопотама, отличается своим ныряющим поведением. В этом исследовании изучалась морфология мягких и твердых тканей носа Alces alces, чтобы оценить филогенетическую полярность и наличие приспособлений для ныряния и кормления в пресноводных средах обитания.Свежая диссекция лицевой мускулатуры и носовой полости была проведена у одного неполовозрелого мужчины, а также был проведен остеологический анализ сухих черепов. Этот вид был проанализирован вместе с ископаемыми черепами Cervalces (его предполагаемого предка), других оленьих (например, Odocoileus virginianus, белохвостого оленя; Dama dama, лани), крупного рогатого скота (Bos taurus, домашний скот) и плотоядного ( Ursus americanus, американский черный медведь). Также было выполнено свежее вскрытие лицевой мускулатуры и анатомии носа одного экземпляра лани для сравнения с лосем.Результаты показывают, что у Alces alces была примитивная конфигурация челюстно-губных мышц и, как у Dama, имелась серия подкожных волокнистых тканей, соединяющих эти мышцы с кожей. Alces и Dama, однако, оба продемонстрировали аутапоморфии в анатомии мягких тканей наружных ноздрей. У первого был ряд мышц, которые сужали передние ноздри, вероятно, во время ныряния. Чрезвычайно большие фиброзно-жировые подушечки, перфорированные мышечными сухожилиями, поддерживают их крыловидную складку.Внутри носовая полость с двойным завитком занимала почти весь объем передней полости носа и у сухих черепов выступала за край грушевидного отверстия. У дамы были длинные тонкие мышцы, берущие начало на их носовых раковинах и прикрепляющиеся к крыловым складкам. Тем не менее, несмотря на эти передние назальные аутапоморфии, этмотурбинальные паттерны всех наблюдаемых шейных и одного крупного рогатого скота оказались примитивными с задне-нижним расположением этмотурбинальных связок в тесном контакте с относительно прямой решетчатой пластинкой, макросматическое состояние.

Также было выполнено свежее вскрытие лицевой мускулатуры и анатомии носа одного экземпляра лани для сравнения с лосем.Результаты показывают, что у Alces alces была примитивная конфигурация челюстно-губных мышц и, как у Dama, имелась серия подкожных волокнистых тканей, соединяющих эти мышцы с кожей. Alces и Dama, однако, оба продемонстрировали аутапоморфии в анатомии мягких тканей наружных ноздрей. У первого был ряд мышц, которые сужали передние ноздри, вероятно, во время ныряния. Чрезвычайно большие фиброзно-жировые подушечки, перфорированные мышечными сухожилиями, поддерживают их крыловидную складку.Внутри носовая полость с двойным завитком занимала почти весь объем передней полости носа и у сухих черепов выступала за край грушевидного отверстия. У дамы были длинные тонкие мышцы, берущие начало на их носовых раковинах и прикрепляющиеся к крыловым складкам. Тем не менее, несмотря на эти передние назальные аутапоморфии, этмотурбинальные паттерны всех наблюдаемых шейных и одного крупного рогатого скота оказались примитивными с задне-нижним расположением этмотурбинальных связок в тесном контакте с относительно прямой решетчатой пластинкой, макросматическое состояние. Они отличались от изогнутой решётчатой пластинки Ursus, задняя носовая анатомия которой выглядела гипермакроматичной. Indohyus не имеет скелетных признаков мясистого хоботка, таких как увеличенное грушевидное отверстие или укороченные носовые кости. Таким образом, существует мало свидетельств того, что ранние предки китообразных совершали длительные ныряния за водной пищей, но более вероятно, что они были поверхностными пловцами, путешествующими между наземными источниками пищи или спасающимися от хищников. Anat Rec, 2018. © Wiley Periodicals, Inc., 2018.Anat Rec, 302:667-692, 2019. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

Они отличались от изогнутой решётчатой пластинки Ursus, задняя носовая анатомия которой выглядела гипермакроматичной. Indohyus не имеет скелетных признаков мясистого хоботка, таких как увеличенное грушевидное отверстие или укороченные носовые кости. Таким образом, существует мало свидетельств того, что ранние предки китообразных совершали длительные ныряния за водной пищей, но более вероятно, что они были поверхностными пловцами, путешествующими между наземными источниками пищи или спасающимися от хищников. Anat Rec, 2018. © Wiley Periodicals, Inc., 2018.Anat Rec, 302:667-692, 2019. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

Ключевые слова: китообразные; сравнительная анатомия; лось; носовой комплекс; КИТ.

Киты произошли от мелких водных копытных предков

Эта статья перепечатана из старой версии Not Exactly Rocket Science для WordPress.

Путешествуйте во времени примерно на 50 миллионов лет назад, и вы можете мельком увидеть маленькое непритязательное животное, идущее на тонких ногах с копытами на концах по рекам Южной Азии. Он питается на суше, но когда замечает признаки опасности, с готовностью уходит в воду и уходит в безопасное место.

Он питается на суше, но когда замечает признаки опасности, с готовностью уходит в воду и уходит в безопасное место.

Животное называется Indohyus (буквально «индийская свинья»), и хотя оно может не выглядеть так, это самый ранний из известных родственников современных китов и дельфинов. Известный в основном по нескольким ископаемым зубам, более полный скелет был впервые описан на прошлой неделе Гансом Тевиссеном и его коллегами из университетов Северо-Восточного Огайо. Он показывает, как могло выглядеть недостающее звено между китами и их предками, похожими на оленей, и как оно, вероятно, вело себя.Киты настолько непохожи на других млекопитающих, что трудно представить, из какого существа они произошли. Как только они вышли в воду, их эволюционный путь стал довольно ясен. Серия невероятных окаменелостей задокументировала их превращение в искусных пловцов современных океанов из ранних четвероногих форм, таких как Pakicetus и Ambulocetus (также обнаруженных Тевиссеном). Но как выглядели их предки, когда они еще жили на суше?

Но как выглядели их предки, когда они еще жили на суше?

От копыт до ласт

До сих пор у нас было мало идей, а их современные родственники дали мало подсказок.Согласно молекулярным данным, ближайшими живыми родственниками китов, как это ни удивительно, являются парнокопытные, группа копытных млекопитающих, в которую входят олени, коровы, овцы, свиньи, жирафы, верблюды и бегемоты.

Все они имеют характерное четное число пальцев на каждом копыте, и ни один из них не имеет даже мимолетного сходства с китами и дельфинами. Среди этой группы бегемоты эволюционно наиболее близки, и хотя они, по крайней мере, чувствуют себя в воде как дома, их семья возникла примерно через 35 миллионов лет после появления первых китов и дельфинов.

Введите Indohyus , маленькое животное длиной около 70 см, жившее 47 миллионов лет назад. Он был членом семейства млекопитающих, называемых раоэллидами, доисторическими парнокопытными, которые жили в то же время, что и самые ранние киты, и происходили из того же места происхождения — Южной Азии. Анализируя окаменелый череп и конечности, собранные в Индии, Тевиссен обнаружил убедительные доказательства того, что раоэллиды были родственной группой предков китов.

Анализируя окаменелый череп и конечности, собранные в Индии, Тевиссен обнаружил убедительные доказательства того, что раоэллиды были родственной группой предков китов.

Несмотря на то, что Indohyus имел элегантные ноги маленького оленя и передвигался на копытах, он также имел черты, встречающиеся только у современных и ископаемых китов.Его челюсти и зубы были похожи на те, что были у первых китов, но лучшим доказательством было наличие утолщенного выступа кости в среднем ухе, называемого оберткой. Эта структура помогает современным китам слышать под водой, она встречается только у китов и их предков и служит диагностическим признаком для группы.

Основываясь на этом физическом сходстве, Тевиссен предполагает, что раоэллиды являются сестринской группой китов. Обе эти группы являются эволюционными кузенами всех современных парнокопытных.(В качестве примечания для журналистов и креационистов: Indohyus , а не прямой предок китов, как утверждают многие новостные сайты, и киты также не «эволюционировали от оленей»!)

Жизнь в воде

Indohyus Скелет также предполагает, что он был частично приспособлен для жизни в воде. Кости его ног были необычно толстыми, что свойственно другим водным животным, включая гиппопотамов, морских выдр и ламантинов. Эти более тяжелые кости по умолчанию не дают плавающим млекопитающим плавать и позволяют им висеть в воде и легче нырять.

Кости его ног были необычно толстыми, что свойственно другим водным животным, включая гиппопотамов, морских выдр и ламантинов. Эти более тяжелые кости по умолчанию не дают плавающим млекопитающим плавать и позволяют им висеть в воде и легче нырять.

Поскольку у Indohyus были стройные ноги, а не веслообразные, Тевиссен рисует, как он бродит по мелководью, идя в стиле бегемота по дну реки, в то время как его тяжелые кости служат балластом.

Тевиссен нашел больше подсказок об образе жизни животного по его зубам и, в частности, по уровням определенных изотопов в их эмали. Уровни изотопов кислорода соответствовали таковым у водоплавающих млекопитающих, что еще раз подтвердило водные склонности Indohyus .Его большие сокрушительные коренные зубы типичны для травоядных, и уровни изотопов углерода в них позволяют предположить, что Indohyus либо выходил на сушу пастись (как бегемоты), либо питался растениями и беспозвоночными в воде (например, ондатры). По поведению они были близки к современным мышиным оленям, крошечным, скрытным оленям, которые питаются на суше, но убегают в ручьи, когда им угрожает опасность.

Собранный вместе, этот портрет жизни Индохьюса также рассказывает нам об изменениях, которые привели к эволюции китов, и похоже, что это не было перемещением к воде.Киты и раоэллиды являются эволюционными сестрами, и, поскольку первые представители обеих групп были счастливы в воде, водный образ жизни, должно быть, предшествовал возникновению китов.

Вместо этого Тевиссен предполагает, что ключевым шагом было изменение диеты. Он предполагает, что киты произошли от Indohyus -подобного предка, который питался растениями и, возможно, мелкими беспозвоночными на суше, но бежал в воду, спасаясь от хищников. Со временем они постепенно превратились в мясоедов и научились плавать за проворной водной добычей.

Видео: Посмотрите, как Тевиссен рассказывает о Индохьюсе и происхождении китов .

Изображения Indohyus нарисованы выдающимся Карлом Бьюэллом

Ссылка : Thewissen, J.G., Cooper, L.N., Clementz, M.T., Bajpai, S. , Tiwari, B.N. (2007). Киты произошли от водных парнокопытных в эпоху эоцена в Индии. Природа, 450 (7173), 1190-1194. DOI: 10.1038/nature06343

, Tiwari, B.N. (2007). Киты произошли от водных парнокопытных в эпоху эоцена в Индии. Природа, 450 (7173), 1190-1194. DOI: 10.1038/nature06343

Artiodactyla (парнокопытные) | Энциклопедия.COM

Семья: СвиньиСемья: Peccary

Семья: Бегемоты

Семья: Верблюды, Гуанакос, Ламы, Альпаки, и Викуньяс

6 Семья: Chevrotains

Подсемейство: Мускус олень

подсемейство : Muntjacs

подсемейство: старый мир олень

подсемейство: китайский водный олень

подсемейство: New World Deer

Семья: Окапис и жирафы

Семья: Pronghorn

Семья: Антилопы, скот, бизон , Буйволы, козы и овцы

(даже копытные копыты)

7

6 Заказать Artiodactyla

6 Количество семей

7 10

Количество родов, видов 82- 84 рода; 221–227 видов

Введение

Парнокопытные являются одним из двух живых отрядов наземных млекопитающих, которые включают копытных или копытных млекопитающих. Эти отряды отличаются в первую очередь ногами животных: парнокопытные известны как парнокопытные копытные, в отличие от непарнокопытных или непарнокопытных. Название Artiodactyla происходит от греческих слов artios , что означает целый или даже пронумерованный, и dactylos для пальцев рук или ног. Парнокопытные — очень успешный отряд и самые многочисленные крупные наземные млекопитающие, живущие сегодня, насчитывающие более 220 видов по всему миру. В этот отряд входят многие знакомые дикие виды, такие как антилопы, олени, бизоны и жирафы, а также известные и важные домашние виды, такие как верблюды, крупный рогатый скот, козы, свиньи, овцы и буйволы.

Эти отряды отличаются в первую очередь ногами животных: парнокопытные известны как парнокопытные копытные, в отличие от непарнокопытных или непарнокопытных. Название Artiodactyla происходит от греческих слов artios , что означает целый или даже пронумерованный, и dactylos для пальцев рук или ног. Парнокопытные — очень успешный отряд и самые многочисленные крупные наземные млекопитающие, живущие сегодня, насчитывающие более 220 видов по всему миру. В этот отряд входят многие знакомые дикие виды, такие как антилопы, олени, бизоны и жирафы, а также известные и важные домашние виды, такие как верблюды, крупный рогатый скот, козы, свиньи, овцы и буйволы.

Хотя многие виды парнокопытных относительно велики и хорошо известны, ученые все еще открывают новые виды. С 1992 года было описано пять новых видов парнокопытных, в том числе один ( Pseudoryx ) и, возможно, еще один ( Megamuntiacus ), образующие два новых рода. Каждый из новых видов встречается в Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджа, Вьетнам). Кроме того, вьетнамская бородавчатая свинья ( Sus bucculentus ), ранее считавшаяся вымершей, была вновь открыта, а также был обнаружен новый вид Bovidae на основе рогов предполагаемого «Линь Дуонг» ( Pseudonovibos Spiralis ). хотя это может быть мистификацией, поскольку рога по крайней мере некоторых экземпляров оказались изготовлены из рогов домашнего скота.

Кроме того, вьетнамская бородавчатая свинья ( Sus bucculentus ), ранее считавшаяся вымершей, была вновь открыта, а также был обнаружен новый вид Bovidae на основе рогов предполагаемого «Линь Дуонг» ( Pseudonovibos Spiralis ). хотя это может быть мистификацией, поскольку рога по крайней мере некоторых экземпляров оказались изготовлены из рогов домашнего скота.

Эволюция и систематика

Пониманию эволюционного начала ранних парнокопытных, как и ранних копытных, препятствует неполная летопись окаменелостей. Также парнокопытные появились резко, наряду с ранними непарнокопытными, без каких-либо четких промежуточных форм между ранними копытными и ранними парнокопытными. Некоторые аспекты эволюционной истории трудно проследить, потому что характеристики, используемые для определения таксономического положения, не окаменели.Например, современные парнокопытные делятся на три подотряда — нежвачные, тилоподы и жвачные — на основании морфологии их пищеварительного тракта, мягких внутренних структур, не сохранившихся в окаменелостях.

Самые старые известные окаменелости, явно относящиеся к парнокопытным, находятся в отложениях раннего эоцена из Голарктики (Азия, Европа и Северная Америка). Эти самые ранние парнокопытные были относительно многочисленны и широко распространены и включают Diacodexis и родственные роды Dichobunidae или Diacodexeidae.Все они были мелкими млекопитающими размером с кролика или зайца и весом менее 11 фунтов (5 кг). Они считаются ранними парнокопытными, потому что у них была таранная кость с двойным шкивом (часть голеностопного сустава), которая является определяющей характеристикой этого отряда, а также другие приспособления конечностей, такие как увеличенная длина для беглого передвижения. Однако зубы Diacodexis по-прежнему были бунодонтными (низкая коронка с закругленными бугорками), что свидетельствует о всеядных пищевых привычках, а череп не имеет других признаков, характерных для парнокопытных.Внезапное и повсеместное появление ранних парнокопытных в начале эоцена около 55 миллионов лет назад (млн лет назад) предполагает, что они могли развиваться где-то еще, кроме Голарктики. Возможно, они возникли в Африке, Индии, Центральной или Южной Америке и проникли на северные континенты только тогда, когда исчезли физические или климатические барьеры.

Возможно, они возникли в Африке, Индии, Центральной или Южной Америке и проникли на северные континенты только тогда, когда исчезли физические или климатические барьеры.

Что еще менее определенно, так это предки этих ранних парнокопытных из числа известных ископаемых мыщелков. На данный момент ближайшими кондилартами к Diacodexis являются енотовидные арктоциониды среднего палеоцена.Они также были маленькими, вероятно, не более 11 фунтов (5 кг), с длинными хвостами и зубами, что предполагает всеядную диету. Существует предварительно идентифицированный

арктоционид, похожий на Chriacus , примитивный оксиклаенидный кондиларт из палеоцена, как наиболее близкий к древнейшим парнокопытным, обнаруженным до сих пор.

Семейство Dichobunidae, к которому, вероятно, принадлежало Diacodexis , является самой примитивной группой парнокопытных, обнаруженной до сих пор. Они помещены в подотряд Paleodonta вместе с близкородственными Leptochoeridae и Entelodontidae. Энтелодонтиды были намного более развиты, чем любое из двух других семейств, и напоминали гигантских свиней. У одного рода, Archaeotherium , их удлиненные черепа имели характерные отростки, выступающие из скуловой кости, а также костные выступы на нижней челюсти, напоминающие современного африканского бородавочника ( Phacochoerus africanus ). Резцы были тупыми и тяжелыми, а клыки крепкими и могли нанести серьезную травму. Маленькие моляры были почти как у свиньи и вместе с премолярами располагались на большом расстоянии друг от друга вдоль челюсти.Их конечности имели от двух до трех пальцев с отдельными метаподиями, хотя локтевая и лучевая кости были слиты. Палеодонты были найдены в основном в Европе, но также и в Северной Америке. Они появились в начале эоцена и вымерли к концу миоцена.

Энтелодонтиды были намного более развиты, чем любое из двух других семейств, и напоминали гигантских свиней. У одного рода, Archaeotherium , их удлиненные черепа имели характерные отростки, выступающие из скуловой кости, а также костные выступы на нижней челюсти, напоминающие современного африканского бородавочника ( Phacochoerus africanus ). Резцы были тупыми и тяжелыми, а клыки крепкими и могли нанести серьезную травму. Маленькие моляры были почти как у свиньи и вместе с премолярами располагались на большом расстоянии друг от друга вдоль челюсти.Их конечности имели от двух до трех пальцев с отдельными метаподиями, хотя локтевая и лучевая кости были слиты. Палеодонты были найдены в основном в Европе, но также и в Северной Америке. Они появились в начале эоцена и вымерли к концу миоцена.

Подотряд Ancodonta, еще одна группа примитивных, предположительно нежвачных парнокопытных, включает довольно свободную группу из трех семейств: Anoplotheriidae, Anthracotheriidae и Caenotheriidae. Аноплотерии были копытными животными среднего размера, вымершими в олигоцене.Антракотерии, которые, вероятно, эволюционировали в эоцене и процветали в олигоцене, начинались как млекопитающие размером с собаку, которые эволюционировали до бегемотов и, как полагают, питались мягкими растениями и вели полуводный образ жизни в болотах. Их останки были найдены в Африке, Азии, Европе и Северной Америке, а представители этого семейства просуществовали до плейстоцена. Считается, что в раннем миоцене (около 18 млн лет назад) они привели к появлению современных бегемотов. Ценотеры были маленькими четырехпалыми копытными, размером от кролика до небольшой антилопы, которые вымерли в миоцене.Хотя сегодня не существует представителей этих трех семейств, генетические данные подтверждают идею о том, что бегемоты не произошли от представителей Tyassuidae Старого Света, как предполагалось ранее. Скорее всего, они произошли из подотряда Ancodonta и, судя по морфологическим характеристикам, произошли от антракотерий.

Аноплотерии были копытными животными среднего размера, вымершими в олигоцене.Антракотерии, которые, вероятно, эволюционировали в эоцене и процветали в олигоцене, начинались как млекопитающие размером с собаку, которые эволюционировали до бегемотов и, как полагают, питались мягкими растениями и вели полуводный образ жизни в болотах. Их останки были найдены в Африке, Азии, Европе и Северной Америке, а представители этого семейства просуществовали до плейстоцена. Считается, что в раннем миоцене (около 18 млн лет назад) они привели к появлению современных бегемотов. Ценотеры были маленькими четырехпалыми копытными, размером от кролика до небольшой антилопы, которые вымерли в миоцене.Хотя сегодня не существует представителей этих трех семейств, генетические данные подтверждают идею о том, что бегемоты не произошли от представителей Tyassuidae Старого Света, как предполагалось ранее. Скорее всего, они произошли из подотряда Ancodonta и, судя по морфологическим характеристикам, произошли от антракотерий.

Два семейства, Agriochoeridae и Merycoidodontidae, объединены в подотряд Oreodontae. Их останки обнаружены только в отложениях Центральной и Северной Америки.Merycoidodontidae представляли собой очень разнообразную группу мелких и средних коренастых травоядных, самый крупный из которых был размером с кабана. Они были очень успешными, появившись в позднем эоцене, процветали в олигоцене и миоцене, прежде чем вымерли в плиоцене. Ранние формы имели четыре выдающихся пальца на передних и задних лапах с небольшим, почти рудиментарным пятым пальцем на передних лапах; в более поздних формах этот пятый палец был потерян. Их зубы показали интересные и характерные модификации.Диастемы (промежутка) не было, но нижние клыки стали резцевидными, а первые премоляры заменили нижний клык по форме и функции. У большинства форм глазница была закрытой, а череп часто был относительно большим по сравнению с остальным телом, так что они во многом напоминали современных пекари. По крайней мере, две формы имели характеристики черепа, наводящие на мысль о хоботке. Большинство членов этой семьи были обитателями равнин, но считалось, что некоторые из них вели водный образ жизни, похожий на современных бегемотов.Это основано на их черепах, у которых глаза и ноздри расположены высоко на черепе, как у водных видов. Agriochoeridae, хотя и менее успешны, представляют собой не менее интересную группу ранних парнокопытных ореодонтид. Они имели одинаковые модификации нижних клыков и первых премоляров, но имели диастему после верхних клыков и нижние клыкообразные (собакообразные) первые премоляры. В отличие от мерикоидодонтид, эти животные имели открытую орбиту и выраженный сагиттальный гребень. Их поясничная область напоминала животное, которое могло прыгать, как кошка, и у них также был длинный тяжелый хвост.У них было пять пальцев на ногах, хотя первый палец был сильно редуцирован, и вместо копыт пальцы заканчивались когтями. Несмотря на это сходство с плотоядными, зубы предполагали, что они были травоядными. Они также появились в конце эоцена, но вымерли в конце олигоцена.

Большинство членов этой семьи были обитателями равнин, но считалось, что некоторые из них вели водный образ жизни, похожий на современных бегемотов.Это основано на их черепах, у которых глаза и ноздри расположены высоко на черепе, как у водных видов. Agriochoeridae, хотя и менее успешны, представляют собой не менее интересную группу ранних парнокопытных ореодонтид. Они имели одинаковые модификации нижних клыков и первых премоляров, но имели диастему после верхних клыков и нижние клыкообразные (собакообразные) первые премоляры. В отличие от мерикоидодонтид, эти животные имели открытую орбиту и выраженный сагиттальный гребень. Их поясничная область напоминала животное, которое могло прыгать, как кошка, и у них также был длинный тяжелый хвост.У них было пять пальцев на ногах, хотя первый палец был сильно редуцирован, и вместо копыт пальцы заканчивались когтями. Несмотря на это сходство с плотоядными, зубы предполагали, что они были травоядными. Они также появились в конце эоцена, но вымерли в конце олигоцена.

К концу эоцена климат Земли начал меняться, и к началу эпохи олигоцена 38 млн лет назад в Северном и Южном полушариях существовали определенные времена года. Сезонность климата привела к значительным и предсказуемым колебаниям роста и обилия растений.В этих новых условиях быстро развивались как растения, так и питающиеся ими травоядные. Парнокопытные особенно начали диверсифицироваться, и многие крупные виды эволюционировали, и все, кроме свиней и пекари, стали обязательными травоядными. Коренные зубы травоядных парнокопытных развили селенодонтовые (в форме полумесяца) эмалевые узоры, приспособленные для измельчения растительной пищи на мелкие частицы, за которыми гораздо позже в миоцене последовали гипсодонтные (с высокой коронкой) щечные зубы, когда луга стали важной наземной экосистемой.

Когда около 20 млн лет назад в миоцене впервые появились травы, открытые саванны стали широко распространенной экосистемой, и начали появляться первые специализированные пастбищные копытные. От просмотра не отказались, но у многих видов были смешанные привычки травоядных и браузеров. В раннем миоцене появились крупные жвачные пекораны, имеющие на черепах либо рога, либо оленьи рога. К ним относятся оленьи, полорогие, жирафы и палеомерициды, похожие на окапи. К концу миоцена присутствовали все современные семейства парнокопытных.

От просмотра не отказались, но у многих видов были смешанные привычки травоядных и браузеров. В раннем миоцене появились крупные жвачные пекораны, имеющие на черепах либо рога, либо оленьи рога. К ним относятся оленьи, полорогие, жирафы и палеомерициды, похожие на окапи. К концу миоцена присутствовали все современные семейства парнокопытных.

В середине эоцена появились гелогииды, такие как Helohyus . Это были примитивные парнокопытные, несколько крупнее Diacodexis и с более крепкими конечностями. Вероятно, они дали начало примитивному свиноподобному Propalaeochoerus , появившемуся в позднем эоцене. К началу олигоцена, около 40 млн лет назад, свиноподобные млекопитающие разделились на два семейства: настоящие свиньи Старого Света (Suidae) и пекари Нового Света (Tayassuidae). Обе эти современные группы имеют бунодонты, моляры с относительно низкой коронкой, хотя у некоторых предковых форм коренные зубы называются буселенодонтами, потому что они имеют сходные черты с коренными зубами в форме полумесяца, типичными для жвачных животных. Самый ранний известный пекари — Perchoerus , а первая признанная настоящая свинья — Paleochoerus . Предком современного Sus , вероятно, является Hyotherium из раннего миоцена, который имел удлиненный череп и бивни, ориентированные в стороны.

Самый ранний известный пекари — Perchoerus , а первая признанная настоящая свинья — Paleochoerus . Предком современного Sus , вероятно, является Hyotherium из раннего миоцена, который имел удлиненный череп и бивни, ориентированные в стороны.

Самым ранним примитивным тилоподом, вероятно, был маленький четырехпалый Poebrodon позднего эоцена, за которым в середине олигоцена последовал Poebrotherium , более высокий вид с длинной шеей, сросшимися метаподиями и каждой ступней, уменьшенной до двух пальцев.Впоследствии эволюция верблюдов привела к тому, что подушечки заменили копыта, а осанка стала пальцевидной, а не копытной. Следы окаменелостей миоценового периода указывают на то, что у них также развилась походка, а не рысь. Миоценовые верблюды включали Protomeryx в начале миоцена и Procamelus позже в эту эпоху. Lama , по-видимому, отделился в это время, но другие верблюды продолжили свое существование в плиоцене ( Pliauchenia ), а затем в позднем плиоцене появились современные верблюды ( Camelus ). Верблюды, вероятно, возникли в Северной Америке, а затем расселились по Южной Америке и Евразии в конце плиоцена.

Верблюды, вероятно, возникли в Северной Америке, а затем расселились по Южной Америке и Евразии в конце плиоцена.

Позднеэоценовые Hypertragulidae демонстрировали признаки селенодонтовой эмали и щечных зубов с более высокой коронкой и, следовательно, вероятно, были примитивными жвачными животными. Их верхние резцы были уменьшены в размерах, и в то время как верхний клык был мало изменен, нижний клык был редуцирован и имел резцовую форму (резцевидный). Хотя у них было только четыре пальца на задних лапах, они все еще сохраняли пять на передних, но боковые пальцы были уменьшены в размере.Их конечности были удлиненными, что вместе со строением стопы свидетельствовало о том, что они могли быстро бегать. Собственно трагулиды появились в олигоцене, демонстрируя дальнейшее сокращение количества пальцев до четырех с редуцированными боковыми пальцами как на передних, так и на задних лапах. Наиболее развитые жвачные появились где-то в конце эоцена — начале олигоцена.

У них были дальнейшие модификации костей стопы и более сложные щечные зубы.

Одна группа этих ранних жвачных животных дала начало Giraffidae, Bovidae, Moschidae, Antilocapridae и Cervidae. Эумерикс был похожим на оленя животным, которое появилось в олигоцене и, вероятно, дало начало самым ранним жирафам и оленям. В начале миоцена появились два ранних жирафа, Climacoceras и Canthumeryx , за которыми вскоре последовали Paleomeryx и Palaeotragus . У последнего была короткая шея, но он обладал костными выступами черепа, похожими на роговые структуры современных жирафов. В конце миоцена Samotherium появился еще один короткошеий жираф, после чего были признаны первые представители рода Okapia .Только в плиоцене были замечены жирафы с длинной шеей ( Giraffa ).

Бовиды впервые появились в летописи окаменелостей в позднем олигоцене, однако были представлены только типичными для этого семейства зубами. Первым, более полным представителем ранних полорогих был Eotragus из среднего миоцена. Возможно, он был похож по размеру и повадкам на современных дукеров (Cephalophinae), с маленькими рогами и тонкими конечностями. После Eotragus Tragocerinae эволюционировали позже в миоцене.Это была группа примитивных бычьих с разнообразными формами рогов. Наиболее близкими современными формами к ним, вероятно, являются chousinga ( Tetracerus quadricornis ) и nilgai ( Boselaphus tragocamelus ), оба из Индии. Самые ранние овцы ( Oioceros ) и газели ( Gazella ) появились в середине-позднем миоцене около 14 млн лет назад. Pachyporlax , еще один род из позднего миоцена и родственник нильгаи, как полагают, связан с самым ранним диким рогатым скотом, таким как Leptobos и Parabos , которые появились в раннем плиоцене.