Отчий край Константина Седых. | Читинский институт

25 октября в читальном зале библиотеки состоялся литературный вечер «Отчий край Константина Седых», посвященный 110-летию со дня рождения забайкальского писателя.

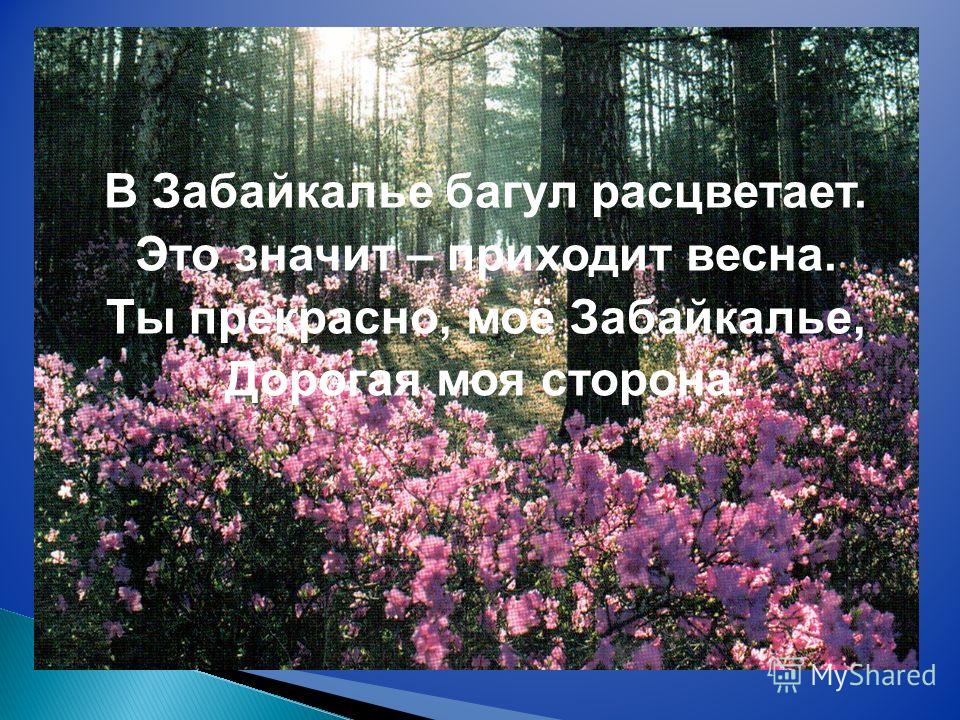

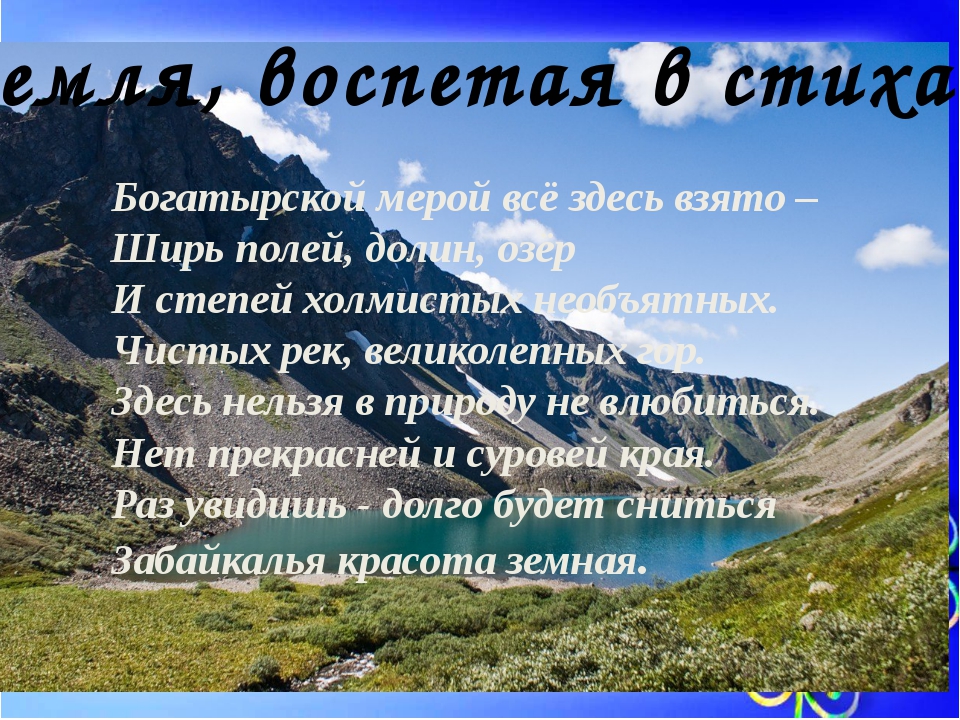

Константин Федорович еще в школьные годы начал писать стихи. Сначала они были опубликованы в областных газетах, а затем изданы отдельными сборниками. На нашем вечере прозвучало его стихотворение «Забайкалье» в исполнении Ждановой Анастасии.

Константин Седых родился в казачьем поселке Поперечный Зерентуй Нерчинско-Заводского района. Поселок Мунгаловский, о котором писатель рассказал в своих романах «Даурия» и «Отчий край» является прообразом его родного села. А многие герои этих произведений имеют подлинных прототипов. Вот об этом-то и поведали на импровизированной вечерке от лица местных жителей Марков Егор, Квятковская Алина, Горковенко Даниил и Жданова Анастасия. А закончились «посиделки» задорной кадрилью, которая была популярна у молодежи в казачьих станицах.

Наверное на таких же вечерках и зародилась любовь героев книги «Даурия» Романа Улыбина и Дашутки Козулиной. Романтичными и трогательными получились сцены с их участием. И радость первого свидания, и боль расставания – все это великолепной игрой показали Меркурьев Дмитрий и Лукьянчикова Алина.

Антонова Наталия и Пилипенко Светлана своим эмоциональным рассказом сопровождали все сценки на этом мероприятии и были связующим звеном между выступлениями участников.

В своих романах Константин Федорович рассказывал о казачьих традициях, деревенских обычаях и укладе жизни. Мы тоже не обошли эту тему стороной. Очень понравилась зрителям сцена у костра с участием жителей Мунгаловского. Здесь звучали размышления о жизни, старинные загадки и пословицы.

Удивил присутствующих своим ярким внешним и духовным образом дед Никула (Буторин Святослав). А бывалые казаки Платон Волокитин (Кашперко Константин) и Семен Задорожный (Резанов Иван) вместе с молодежью – Данилкой (Шайдулин Владислав) и Ульяной (Андрусова Ульяна) эмоционально, колоритным забайкальским говорком, обсуждали удивительную историю победы забайкальского казака Платона над знаменитым цирковым силачем.

Но не только мирная жизнь описана в романе «Даурия». Никого не оставил равнодушным разговор Авдотьи (Ибрагимова Анжелика) и Екатерины (Резникова Елена) о начале Первой мировой войны. Боль от предстоящей разлуки с мужьями, грядущие лишения и невзгоды – все это смогли передать девушки в своем диалоге.

О жизни писателя присутствующим в зале рассказали очаровательные ведущие Мамчур Наталья и Обельчак Оксана.

Настоящим украшением вечера стали музыкальные номера в исполнении Василисы Бронниковой (песня «По диким степям Забайкалья») и замечательный дуэт Елина Алексея и Суханова Артема с «Песней о Забайкалье».

Подробнее с жизнью и творчеством писателя можно познакомиться из материалов книжно-иллюстративной выставки «Певец земли Даурской», оформленной в читальном зале библиотеки.

Во всех своих произведениях Константин Федорович Седых говорил о своей любви к родному Забайкалью – восхищался красотой природы, людьми, которые живут в нашем крае. И очень хочется, чтобы все мы, читатели, перелистывая страницы его книг, переняли и себе частичку этой любви.

И пойду безотчетно счастливым

В степь привольную, словно в хмелю

Чтоб поведать озерам и нивам,

Как я милую землю люблю.

Рэп, стихи и песни под гитару

19:53, 11 фев 2020 г. Забайкальский край Конкурс организовали местные СМИ в попытке привлечь внимание властей к смогу и необходимости газификации ЧитыYouTube, видеообращение к главе Газпрома А. Миллеру с призывом газифицировать Забайкальский край

СМИ Забайкалья организовало творческий конкурс для жителей Забайкалья, певцам, музыкантам и поэтам предложили талантливо оформить обращение к властям страны, региона и Газпрома о необходимости газификации данного субъекта РФ, сообщает Vostok.Today.Увидеть творчество жителей Забайкалья можно не только в СМИ, но и в социальных сетях. Публикации сопровождают хэштэгом «Миллер, дай газ» (без пробелов, в начале знак «решетки» — #).

Фото: YouTube, в ролях лайка Алтын Тумар Чара и кошка Кысунчик, читинцы сняли короткометражку для конкурса

Читайте также: «Всем, кто дышит фенолом и бензопиреном», — читинец записал видеоклип о смоге в столице Забайкалья

Организаторы подчеркнули, что главной целью конкурса стал акцент на злободневных проблемах данного региона Читы — грязный воздух, полугодовой смог и газификация Забайкалья (как альтернатива старым котельным).

На конкурс забайкальцы выдвинули не только видеоролики с рэпом, песнями и стихами собственного сочинения, но и стихи, плакаты и другое «народное творчество». Его также опубликуют отдельно, а самых креативных забайкальцев отметят призами.

Фото: YouTube, читинец в шлеме прочитал стих на фоне дымящейся трубы для конкурса

Читайте также: Буйвола и Осипова одели в противогазы дизайнеры Забайкалья в рамках акции против смога

О проблемах загрязнения воздуха активисты и журналисты Забайкалья трубят с ноября прошлого года. Смог скоро исчезнет, весной настанет ветреная погода, и природа облегчит жизнь забайкальцев до следующей зимы.

Смог скоро исчезнет, весной настанет ветреная погода, и природа облегчит жизнь забайкальцев до следующей зимы.

Читайте также: Рэп и слёзы — «новая искренность» от губернатора Забайкалья

Но не поставят ли себе «галочку» в марте за выполненную работу местные депутаты и чиновники? Губернатор Забайкальского края Александр Осипов начал высказываться по данной проблеме чуть ли не в конце зимы.

Читайте также: В Чите врачи советуют на улице использовать респиратор, в помещении — фильтры на окнах

Понравилась новость? Поделись с друзьями

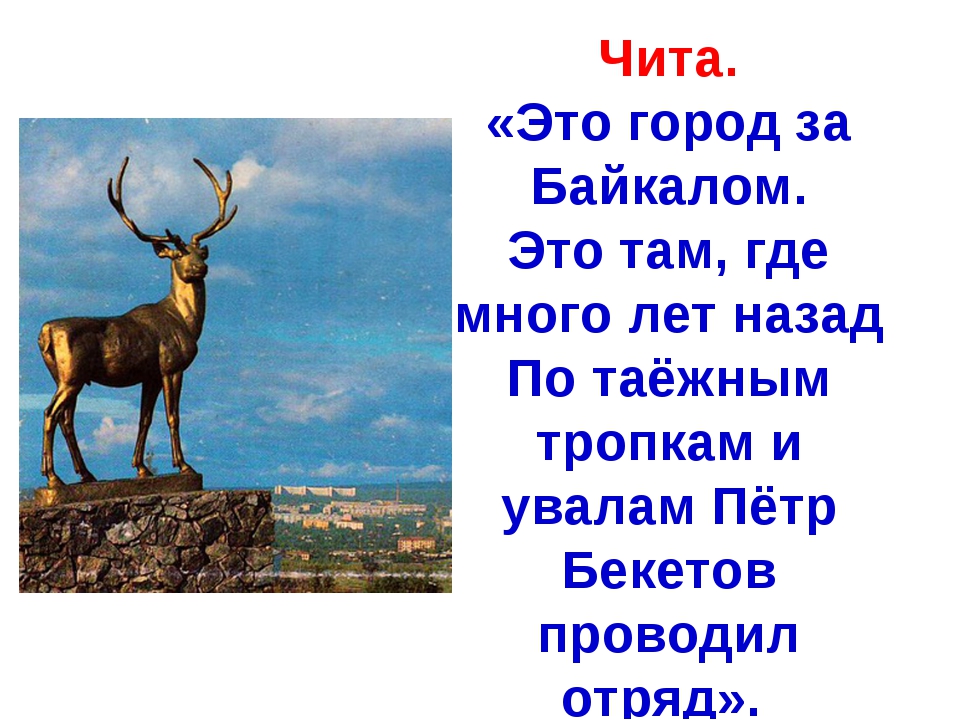

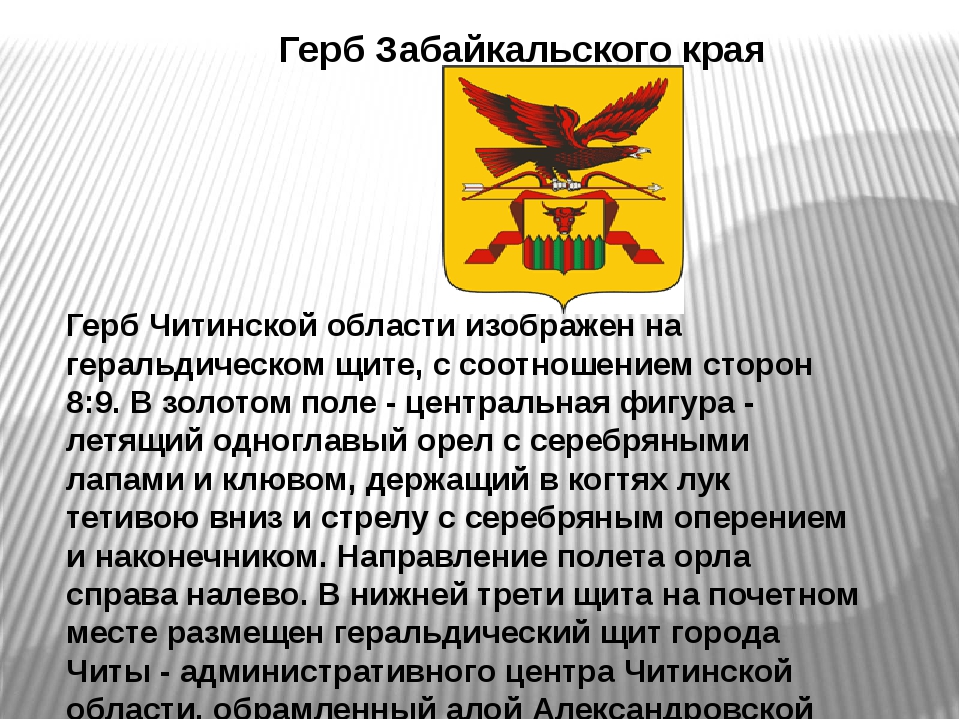

Презентация «Литературное наследие Забайкалья»

Материал опубликовала| Клименко Алла Евгеньевна2052 Я — учитель. Стаж моей педагогической деятельности 32 года. Образование высшее. Имею высшую квалификационную категорию. Я очень люблю свою профессию. Люблю своих учеников и мечтаю, чтобы каждый из них стал хорошим человеком. Россия, Забайкальский край, Карымское |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2

п. Карымское»

Литературное наследие

Забайкалья

Клименко А.Е.,

учитель русского языка

и литературы

Карымское»

Литературное наследие

Забайкалья

Клименко А.Е.,

учитель русского языка

и литературы

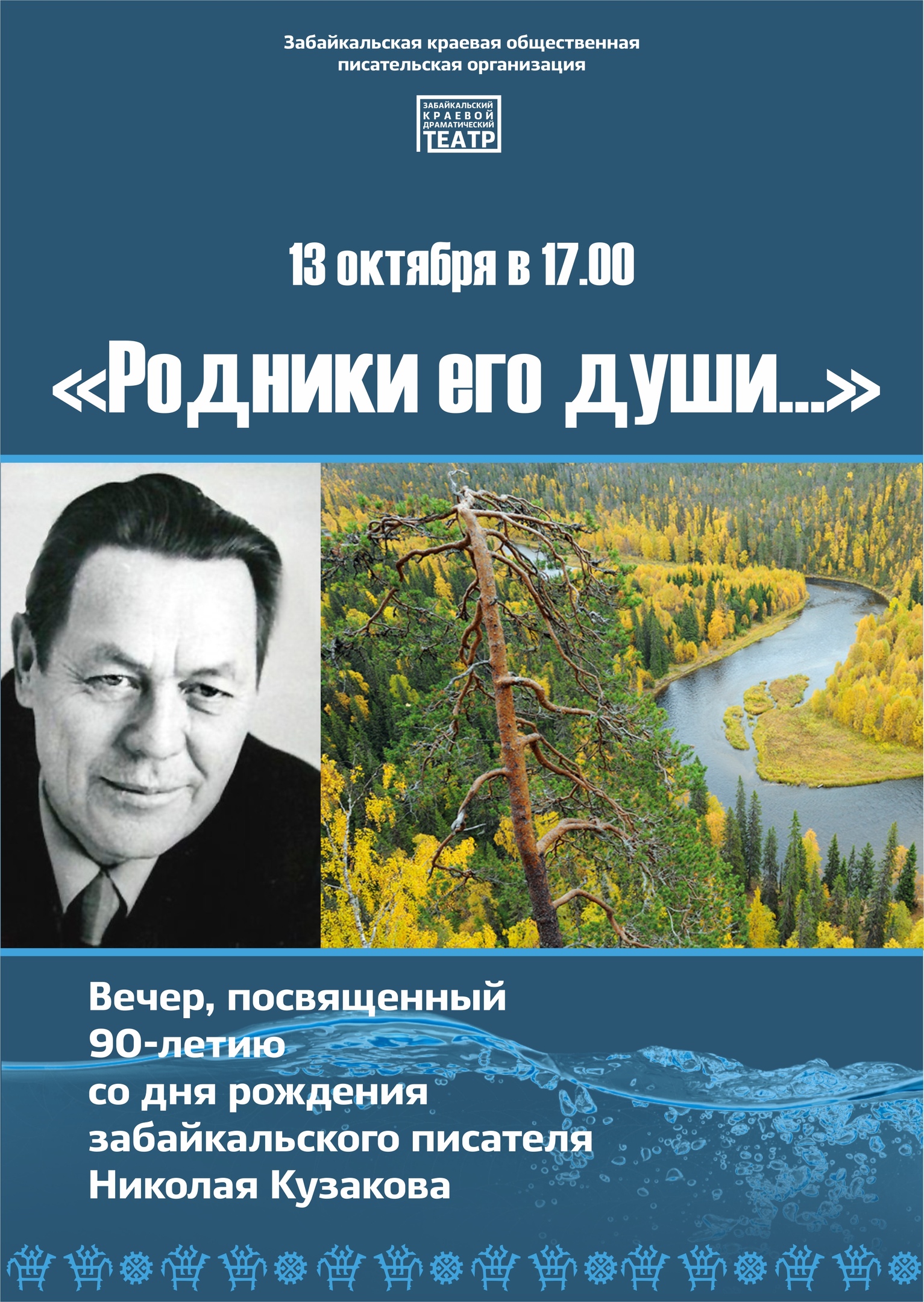

Литература Забайкалья имеет собственную историю: У нас есть писатели, которыми мы гордимся: Н. Кузаков, Е. Куренной, К. Седых, Б. Макаров, Г. Шелест, А. Гордеев, А. Жамбалон и многие другие. Они воспели Забайкалье, Даурию. В их произведениях – история нашего края, суровая и поэтическая.

Истоки литературы Забайкалья: История Забайкалья тесно связана с политической жизнью. Долгое время это было местом каторги и ссылки. В разное время по сибирскому тракту проследовал целый ряд выдающихся людей. Среди них мятежный протопоп Аввакум, декабристы и другие. Эти исторические личности не только прошли по сибирскому пути, но и оставили на нём свой след.

Протопоп Аввакум

В «Житие протопопа Аввакума» впервые представлено литературное описание сибирской природы, могучей стихии Байкала, воспроизведены тяготы похода в Даурию и панорама жизни первых русских людей в Сибири.

Ф. И. Бальдауф Федор Иванович Бальдауф – первый поэт Забайкалья, замечательный поэт пушкинской эпохи, яркий представитель романтической поэзии, автор поэмы «Авван и Гайро» — первого поэтического описания природы, бытовых картин народов Забайкалья.

Декабристы в Забайкалье Пребывание героев Сенатской площади в Забайкалье — одна из самых ярких страниц истории нашего региона. В разные годы специалисты неоднозначно оценивали роль этих людей в развитии общества. В настоящее время многие историки считают: их гуманитарный вклад просто бесценен.

А.И. Одоевский Поэзия Александра Ивановича Одоевского типизирует многие черты декабристской литературы в целом, она обращена к добрым чувствам и вызывает светлые ассоциации. Лирика Одоевского воспринималась как выражение чувств и дум «соузников-друзей», как завет будущим поколениям. Пушкинская простота и рылеевский пафос соединились в его стихах, несущих личностную и героическую окраску.

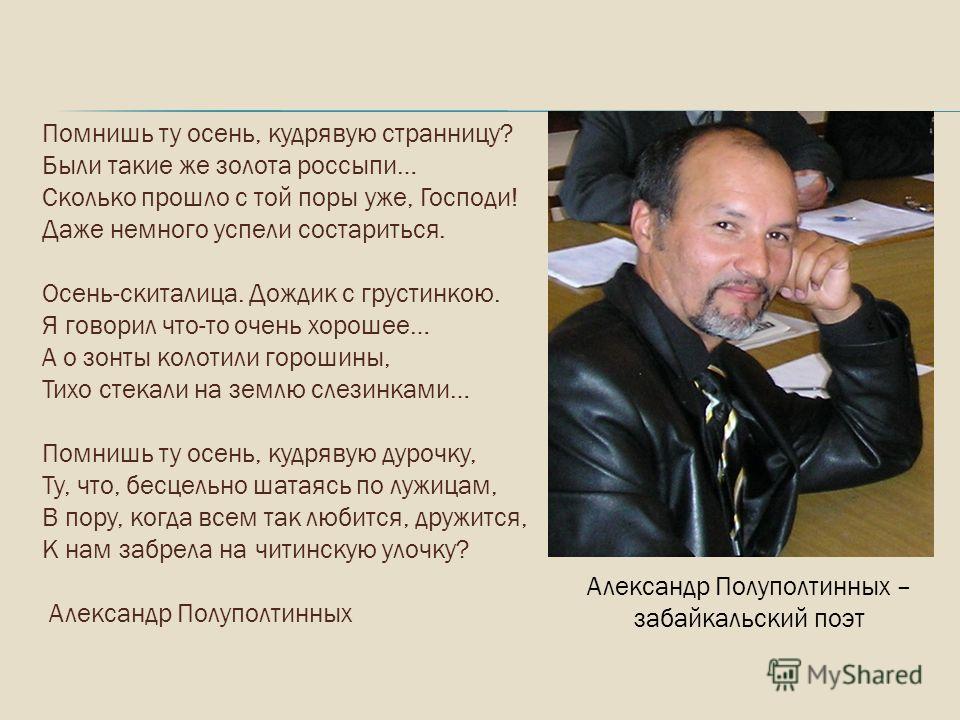

Современные забайкальские писатели

Современные забайкальские писатели

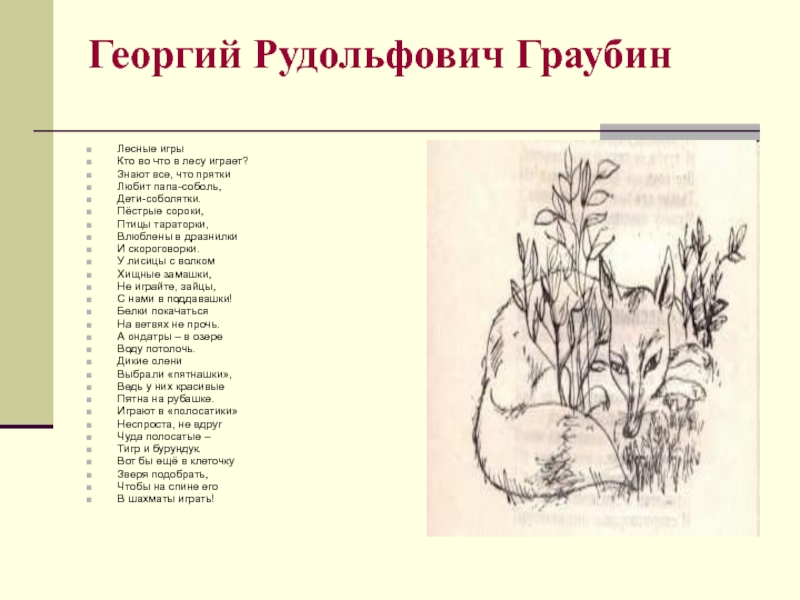

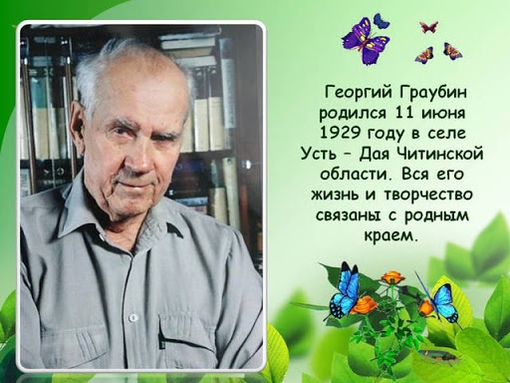

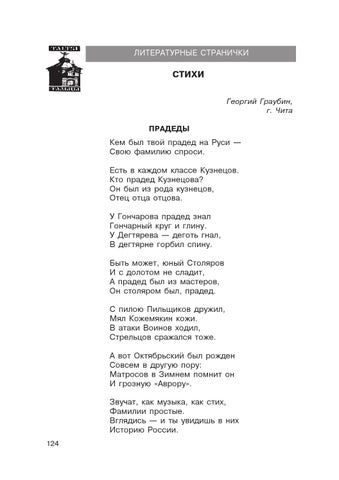

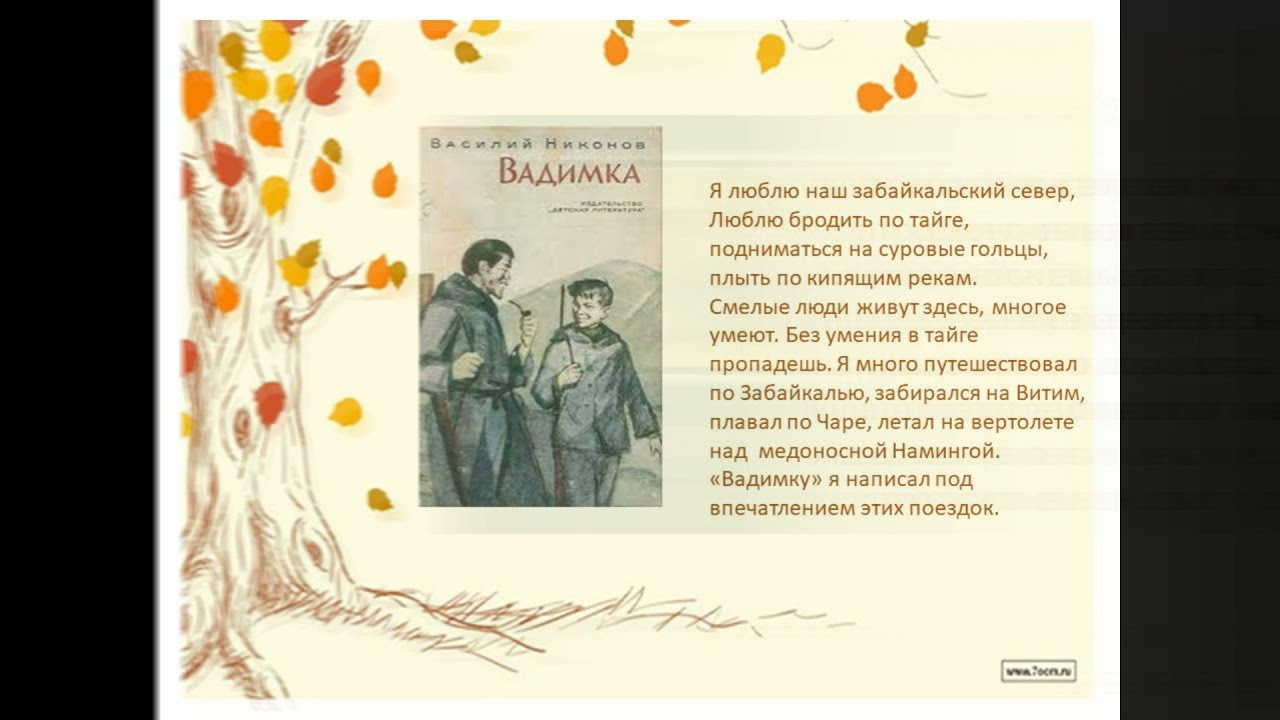

Выдающимися современными забайкальскими писателями являются Арсалан Жамбалон, Макаров Борис Константинович, Кузаков Николай Дмитриевич, Гордеев Александр Николаевич, Димов Олег Афанасьевич, Юлия Ройс, Василий Иванович Балябин, Хавкин Эрнест Оскарович, Алла Георгиевна Озорнина, Георгий Рудольфович Граубин, Андрей Бабожен, Михаил Евсеевич Вишняков, чьё творчество — яркое и своеобразное явление общероссийского литературного процесса.

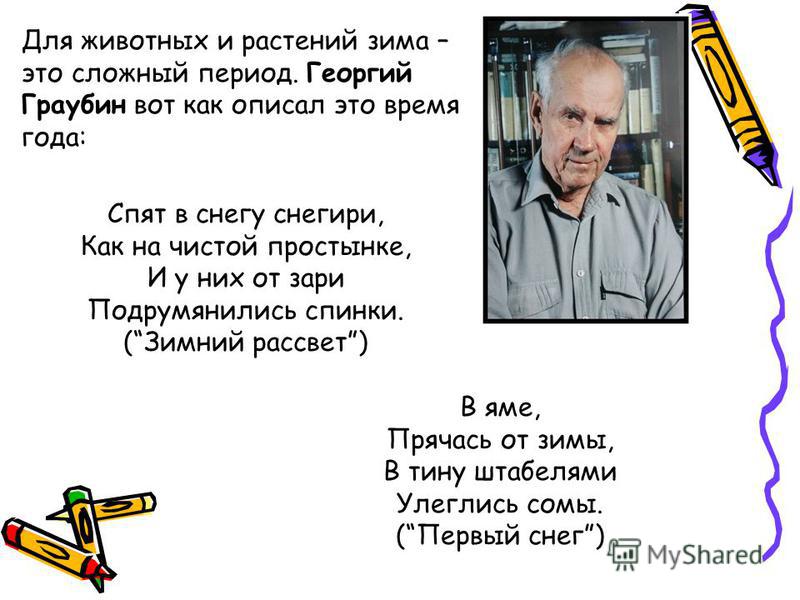

Г. Р. Граубин Георгий Рудольфович Граубин (1 июня 1929- 11 мая 2011) – коренной забайкалец. Он родился 11 июля 1929 года в селе Усть-Дая Сретенского района Читинской области. Его жизнь и творчество тесно связаны с родным краем. Темы его стихотворений самые разные: здесь история нашей страны и родного края, трудовые будни забайкальцев и их обычаи, щедрая природа Забайкалья, времена года, лесные обитатели и забавные, озорные стихи о детях.

М.Е. Вишняков Михаил Евсеевич Вишняков (1945-2008) — великий российский и забайкальский поэт. Родился в селе Сухайтуй Шилкинского района Читинской области. С раннего детства писал стихи. Закончил с отличием Литературный институт имени А.М.Горького. Член Союза писателей СССР с 1978 года. Автор 14 поэтических сборников и 2 книг прозы.

Андрей Бабожен

К молодым представителям литературного наследия нашего края относится человек необычной судьбы. Андрей Бабожен родился, живет и работает в Чите. Инвалид первой группы, ДЦП. В 2011 году поступил в Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, на филологический факультет. Стихи пишет с детства, первое осознанное стихотворение написал летом 1999 года, но регулярно публиковаться стал с 2007 года.

В 2011 году поступил в Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, на филологический факультет. Стихи пишет с детства, первое осознанное стихотворение написал летом 1999 года, но регулярно публиковаться стал с 2007 года.

О.В. Семьянихина Ольга Викторовна Семьянихина (Романовская) родилась 6 сентября 1968 года в городе Чита, где проживает до настоящего времени. После окончания школы в 1985 году поступила в Читинский Государственный педагогический институт имени Николая Гавриловича Чернышевского на отделение «Русский язык и литература» историко-филологического факультета. По словам автора, осознанно стала писать стихотворения в студенчестве. Сейчас её произведения публикуются в журнале «Слово Забайкалья», на интернет-сайте Стихи.ру, изданы три сборника малым тиражом. Ольга Викторовна трижды номинировалась на премию «Поэт года».

Заключение

Литература Забайкалья имеет собственную историю. Поэзия Забайкалья представлена довольно широко. В регионе много профессиональных авторов, чьи книги нашли своих читателей. Немало и таких писателей и поэтов, творчество которых ещё предстоит изучить. Можно уверенно сказать, что у литературы Забайкалья есть будущее.

В регионе много профессиональных авторов, чьи книги нашли своих читателей. Немало и таких писателей и поэтов, творчество которых ещё предстоит изучить. Можно уверенно сказать, что у литературы Забайкалья есть будущее.

Газимурский, Прокопий — Золотое мое Забайкалье : [Стихи]

Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND.

Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться.

Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.

Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы. По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.

Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак «доллар»:

$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:«исследование и разработка«

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку «#» перед словом или перед выражением в скобках.

В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.

В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.

Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.

Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду «~» в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как «бром», «ром», «пром» и т.д.Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2.

4 разработка По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения — положительное вещественное число.

4 разработка По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения — положительное вещественное число.Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO.

Будет произведена лексикографическая сортировка.

author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

ГАУ Дом офицеров Забайкальского края

Творческая студия Дома офицеров Забайкальского края представляет видеоклип на песню «Жди меня».

В 1941 году Константин Симонов пишет стихотворение «Жди меня», которое постепенно день за днем занимает все больше сердец солдат, офицеров, медсестер и вообще всех, кто жил в войну — и тыловых, и фронтовых участников.

Особенной истории написания у стихотворения нет, даже сам автор описывает довольно просто то, как идея и строки появились на страницах его блокнота. Оно посвящено Серовой Валентине — возлюбленной Константина Михайловича, он отправляет стихотворение ей письмом. Девушка жила и трудилась в тылу, в то время как сам поэт находился на фронте — прошел от Западного до Южного фронта.

Еще находясь на Северном фронте, Симонов в первый раз читает текст произведения вслух своему знакомому — Григорию Зельме, фотокорреспонденту, в тот же день он переписывает текст стихотворения в блокнот товарища и ставит дату — 13 октября 1941 года. А затем постепенно текст стал растекаться по всем ротам и фронтам, звучать по радио, переписываться вручную в землянках на обрывках бумаг. Говорят, что буквально у каждого советского солдата лежал в кармане текст стихотворения.

14 января 1942 года стихотворение добирается и до публикации в газете «Правда», где заголовок находится на третьей полосе, но занимает так много места, что привлекает больше всего внимания читателей. Сам поэт не знал, что готовится публикация произведения, он в это время был в Можайске, а когда вернулся, был весьма удивлен.

Писать письма с фронта довольно сложно, об этом пишет позже Симонов, поэтому он и написал тогда это стихотворное послание, а за ним последовали и другие подобные строки — появился целый сборник. Но именно «Жди меня» стало первым и, видимо, самым чувственным, ведь людям на войне не хочется читать о необходимости защищать Родину — это они и так знают, а о простых человеческих чувствах хочется.

Изначально текст существовал только как стихотворные строки — читали «Жди меня» и по радио, и с эстрады, и просто для себя — кто вслух, а кто просто шепотом.

А затем постепенно текст стал растекаться по всем ротам и фронтам, звучать по радио, переписываться вручную в землянках на обрывках бумаг. Говорят, что буквально у каждого советского солдата лежал в кармане текст стихотворения.

14 января 1942 года стихотворение добирается и до публикации в газете «Правда», где заголовок находится на третьей полосе, но занимает так много места, что привлекает больше всего внимания читателей. Сам поэт не знал, что готовится публикация произведения, он в это время был в Можайске, а когда вернулся, был весьма удивлен.

Писать письма с фронта довольно сложно, об этом пишет позже Симонов, поэтому он и написал тогда это стихотворное послание, а за ним последовали и другие подобные строки — появился целый сборник. Но именно «Жди меня» стало первым и, видимо, самым чувственным, ведь людям на войне не хочется читать о необходимости защищать Родину — это они и так знают, а о простых человеческих чувствах хочется.

Изначально текст существовал только как стихотворные строки — читали «Жди меня» и по радио, и с эстрады, и просто для себя — кто вслух, а кто просто шепотом. Стихотворение буквально передавалось из уст в уста, и всего за полгода покорило сердца всех солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии. Симонов и во время войны, и долгое время после получал много благодарственных писем за этот текст, который сам считал очень личным и не достаточно гражданским, чтобы стать таким популярным.

С возрастающей известностью появилась и необходимость положить стихи на музыку. Самым известным вариантом стала музыка Кирилла Молчанова.

Съёмки видеоклипа «Жди меня» стали самыми масштабными в работе творческой студии Дома офицеров и проходили на девяти площадках. Началась работа 30 сентября 2020 года в окрестностях аэродрома «Каштак» под Читой, затем съёмки продолжились в исторических интерьерах Дома офицеров — библиотеке, Военно-историческом музее, Малом камерном и Колонном залах, а также на фоне исторического здания краевого лечебно-физкультурного диспансера.

Завершились съёмки на территории Центра научно-технической информации и библиотек Забайкальской железной дороги 19 апреля 2021 года.

Стихотворение буквально передавалось из уст в уста, и всего за полгода покорило сердца всех солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии. Симонов и во время войны, и долгое время после получал много благодарственных писем за этот текст, который сам считал очень личным и не достаточно гражданским, чтобы стать таким популярным.

С возрастающей известностью появилась и необходимость положить стихи на музыку. Самым известным вариантом стала музыка Кирилла Молчанова.

Съёмки видеоклипа «Жди меня» стали самыми масштабными в работе творческой студии Дома офицеров и проходили на девяти площадках. Началась работа 30 сентября 2020 года в окрестностях аэродрома «Каштак» под Читой, затем съёмки продолжились в исторических интерьерах Дома офицеров — библиотеке, Военно-историческом музее, Малом камерном и Колонном залах, а также на фоне исторического здания краевого лечебно-физкультурного диспансера.

Завершились съёмки на территории Центра научно-технической информации и библиотек Забайкальской железной дороги 19 апреля 2021 года. В съёмках видеоклипа принимали участие артисты Дома офицеров и участники клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

Также предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж о съёмках видеоклипа.

В съёмках видеоклипа принимали участие артисты Дома офицеров и участники клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

Также предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж о съёмках видеоклипа.

Центр «Мои Документы» Забайкальского края | Чита | Лента новостей | Новости МФЦ

Центр «Мои Документы» подвел итоги конкурса стихотворений о центре среди сотрудников и наградил лучших авторов.

Еще в прошлом году центр «Мои Документы» объявил старт конкурса стихотворений про МФЦ среди сотрудников. Январь и февраль участники присылали свои работы, голосовали за коллег. Теперь настало время подвести итоги.

В результате голосования третье место занимает Балейский филиал МФЦ со сборником замечательных стихотворений, второе место – пронзительный стих анонимного автора и первое почетное место занимает творение сотрудника Хилокского филиала Матафонова Дмитрия.

Благодарим всех сотрудников за активное участие и публикуем работу победителя:

В Хилке открылся МФЦ, работу начал в декабре.

Собрал наш офис коллектив, простых людей в себе сплотив

Вначале было трудно, ведь знаний было скудно.

Учебы начался процесс, не за горами ждал прогресс.

Пришел к нам заявитель, Хилокский местный житель.

Ну, помогите мне скорей, ведь нет у вас очередей.

Постойте, говорим ему, не бормочите на бегу.

Присядьте, отдышитесь, в чем спешка поделитесь.

Стал объяснять нам гражданин, отправил к вам меня мой сын.

Мол, чтобы время не терять, быстрее нужно успевать,

За документами бежать, чтоб не пришлось переживать.

Теперь понятно стало, работы с ним немало.

Но мы не растерялись, все сделать постарались.

И вот с улыбкой на лице, покинул дядя МФЦ.

Мы многим людям помогли, с улыбкой все от нас ушли.

Любые не страшны преграды, мы развиваться всегда рады,

И каждый день с теплом в душе, мы ждём вас в нашем МФЦ!!!

Матафонов Д.А.

Была ли Вам полезна информация?

Спасибо, очень полезна Спасибо, но не актуальна80 лет назад были опубликованы самые пронзительные солдатские стихи «Жди меня, и я вернусь»

Дата — в истории и в литературе. 80 лет назад газета «Правда» опубликовала стихи Константина Симонова «Жди меня». Простые, понятные и пронзительные слова он написал для любимой женщины. Жизнь распорядилась так, что они — для всех. И на все времена.

Январь 1942 года. Блицкриг захлебнулся, немцы отброшены от Москвы. Первые проблески надежды для солдат. И в этот момент, словно у самой надежды, у слов, которые хочется высказать или написать в письме домой, появляется конкретная форма. Два небольших столбца на второй полосе очередного номера «Правды».

Два небольших столбца на второй полосе очередного номера «Правды».

Константин Симонов — поэт-корреспондент. Он пройдет всю войну, пропустит ее через себя, и оставит на страницах. Бесчисленных статей, заметок, в прозе и в стихах. Но «Жди меня» словно стоит особняком. Письмо или молитва, прочесть шепотом или громко пропеть, оно звучит, и его слушают — тогда и сейчас.

Стихотворение было опубликовано в январе 1942 года, но написано еще летом 1941-го. Прямо с фронта Симонов приехал к своему другу Льву Кассилю. Он провел здесь совсем немного времени, всего несколько дней между командировками. Здесь, на втором этаже, поэт и напишет, словно в бреду, подряд три стихотворения. Начало войны, один из самых тяжелых периодов. И «Жди меня» было настоящим письмом своей возлюбленной. Актрисе Валентине Серовой.

«Так он и говорил друзьям, что это такая, личная информация и как бы текст для собственного употребления, но, конечно, как всякий поэт, он читал это близким друзьям, товарищам. И он замечал, что это им нравится, воздействует на них», — рассказывает доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького Фарит Нагимов.

И он замечал, что это им нравится, воздействует на них», — рассказывает доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького Фарит Нагимов.

Его просили переписать стихотворение — хоть на маленький клочок бумаги. Снова и снова. Так, еще задолго до публикации строчки пойдут по фронтам. В газетах же сначала боялись печатать, говорили, слишком личное, не время. Но когда время пришло, уже миллионы солдат не вырезали из газет, нет, аккуратно переписывали эти стихи и отправляли родным. В Музее Победы такие фронтовые письма встречаются за все годы войны.

«Одно такое письмо написал партизан Смуров своей сестре Ольге. В 1943 году он как раз таки и пишет: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Вот такая трофейная немецкая открытка фронтовика Дорнова, который в феврале 1945 года пишет своей дочке: «Жди меня, моя маленькая, и я вернусь», — рассказывает специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Актриса Татьяна Пилецкая хорошо помнит, когда впервые услышала эти строчки. В тылу их переписывали и перечитывали с такой же надеждой, как и на фронте.

В тылу их переписывали и перечитывали с такой же надеждой, как и на фронте.

«Приглашенные актеры, а мы сидели все в зале, маленькие, читали это стихотворение. После которого я плакала! Я плакала, меня успокаивали педагоги! Понимаете, как это действовало, даже на ребенка», — вспоминает она.

В 1943 году стихотворение перенесется на киноэкраны. Симонов сам напишет сценарий, в главной роли, конечно же, Валентина Серова. Для семьи режиссера Карена Шахназарова этот фильм, и это стихотворение особенные. Он смотрел его в детстве со своим отцом, которого семья все-таки дождалась с фронта.

«Они читали эти стихи. Они любили эти стихи. Эту картину постоянно показывали, они ее всегда смотрели. И когда ты смотрел такие фильмы, и читал такие стихотворения, по крайней мере для меня, ты понимал, почему Советский Союз выиграл эту войну», — отмечает кинорежиссер.

Старый потрепанный том, один край погрызла собака. Для Алексея Симонова эта книга самая ценная. Его отец, великий поэт, также перелистывал эти страницы. Здесь «Жди меня» в его авторской редакции. Добавлено «посвящение» Валентине Серовой, которого не было в первой публикации.

Здесь «Жди меня» в его авторской редакции. Добавлено «посвящение» Валентине Серовой, которого не было в первой публикации.

«Великие стихи редко бывают написаны. Они бывают продиктованы. Вот ему так продиктовало. Что? Талант, Бог, творческий ангел, не знаю. Но это ему так продиктовало. Трудно сказать, почему оно обрело такую популярность. Наверное, потому что оно диктовалось от души к душе», — говорит: кинорежиссер, сын поэта Константина Симонова Алексей Симонов.

За далью — даль (главы из поэмы). Поэма «За далью»

Год издания стихотворения: 1967

Поэма «За далью» написана А.Т. Твардовского за 10 лет — 1950-1960 гг. Тиражи изданий этого произведения измеряются миллионами. А само стихотворение называют самым известным и удачным произведением писателя после «Василия Теркина».

Стихи «За далью» краткое содержание

Стихотворение «За далью» Твардовского начинается с того, что автор отправляется в ту сторону, в которой он еще не был, хотя и объехал полмира. Герой едет ночью, но не может уснуть, так как ему жаль времени. Он путешествует по Волге, затем по Поволжью, Уралу, Уралу, Зауралью, Байкалу и Забайкалью. Автор говорит, что для каждой дистанции будет другая дистанция. Рассказывает о том, насколько ужасна война, и насколько тяжел труд защитников страны. Он говорит, что хоть война и закончилась, но помнить о ней будут всегда, она как рана, которая хоть и зажила, но болит от непогоды.

Герой едет ночью, но не может уснуть, так как ему жаль времени. Он путешествует по Волге, затем по Поволжью, Уралу, Уралу, Зауралью, Байкалу и Забайкалью. Автор говорит, что для каждой дистанции будет другая дистанция. Рассказывает о том, насколько ужасна война, и насколько тяжел труд защитников страны. Он говорит, что хоть война и закончилась, но помнить о ней будут всегда, она как рана, которая хоть и зажила, но болит от непогоды.

В дороге

Автор пишет, что творчество поэта приносит ему радость.Самое главное в жизни – молодость, и нужно беречь ее, пока она есть. Поэт, добившись признания, теряет страсть, ему нужна только молодость. Он готов сойти с поезда на любой из остановок и остаться там на неопределенный срок… Этот человек не верит в скуку далеких мест и восхищается поездкой. Автор просит не судить стихотворение сразу, а прочитать хотя бы его половину.

Семь тысяч рек

Сквозь сон герой слышит, как кто-то говорит о Волге.Он подходит к окну, где уже собралась толпа людей. Курит. Крики «Она!» Слышны повсюду. И вот Волга уже позади. Далее автор описывает величие Волги. Волга – это середина России. Несмотря на то, что в мире есть реки длиннее и крупнее, Волга дорога автору.

Курит. Крики «Она!» Слышны повсюду. И вот Волга уже позади. Далее автор описывает величие Волги. Волга – это середина России. Несмотря на то, что в мире есть реки длиннее и крупнее, Волга дорога автору.

Две кузни

Писатель рассказывает о кузнице в Загорье, где прошло его детство. А шум наковальни до сих пор звучит в голове героя, напоминая ему о прежней, бедной жизни.В кузнице всегда были люди и всегда были разговоры обо всем на свете. Кузница была радостью, отдыхом от будней для всех посетителей. Писатель гордился своим отцом, ведь он умел создавать полезные вещи несколькими ударами молотка. А по дороге писателю довелось увидеть главную кувалду Урала.

Двое дали

Еще одна даль, где травы не густые, а ландшафт редкий, — это Сибирь. Герой погружен в воспоминания о том, как он научился читать и писать.Он рад, что его судьба обычная, что он не особенный. Автор просит читать, пока не надоест. Тем временем поезд остановился на станции Тайга. И сразу после остановки совсем другой климат — зима, все вокруг в снегу.

Литературная беседа

В дальней дороге, по словам автора, важно все до мелочей, и погода, и самовар гида, и радио. Что нужно подружиться с соседями по купе, ведь все люди, едущие в одном вагоне, связаны общим направлением.Писатель размышляет, куда могут пойти молодожены, стоящие у окна. Ночью автору снится странный сон, в котором он разговаривает с редактором о своих работах.

Огни Сибири

Поэма Твардовского «За далью», глава «Огни Сибири» насыщена описаниями могущества сибирского края. На этой территории может располагаться пять Европ, говорит автор. Несколько дней герой путешествует по Сибири, не может оторвать глаз от звездного неба. Огни Сибири длятся вечной полосой.Поэт влюбляется в Сибирь: «Люблю! … ты больше не можешь перестать любить.

С собой

Жизнь одарила писателя всем сполна и песнями матери, и праздниками, и музыкой, он, как и в молодости, любит долгие разговоры, ночные думы. И иногда ему кажется что весь юношеский задор еще не вышел из него. Обещает читателю не нарушать условий дружбы.Поэт говорит, что в будущем ему обязательно будет трудно, но никогда не будет страшно.

Обещает читателю не нарушать условий дружбы.Поэт говорит, что в будущем ему обязательно будет трудно, но никогда не будет страшно.

Друг детства

В этой главе поэмы «За далью» можно прочитать о старом друге писателя, его ровеснике, с которым он пас скот, разжигал костры, был вместе в комсомоле. Автор мог бы назвать этого человека своим первым другом, если бы не их расставание. После семнадцатилетней разлуки герой встретил на вокзале своего старого друга. Один ехал «Москва-Владивосток», второй «Владивосток-Москва». Они были рады встрече, но не знали, о чем говорить, поэтому просто стояли и курили.Раздался свисток на посадку в поезд, и через пять минут они расстались. Боль и радость той встречи теснились в душе писателя не один день.

Фронт и тыл

Хотя война давно закончилась, горькая память о ней осталась в душах людей. Между пассажирами вагона завязался спор о переднем и заднем, в ходе которого они пытались выяснить, чья судьба сложнее. И больше всего, утверждал Сурков, ненавидящих тех, кто не был в бою, на фронте. А майор, ехавший с писателем в одном купе, рассказывал, что он прошел весь путь от простого солдата до майора и может сделать вывод, что на фронте легче, чем в тылу. Но не все согласны с его мнением. Автор делает вывод, аналогичный выводу Федора Абрамова: тыл и фронт — братья-близнецы.

А майор, ехавший с писателем в одном купе, рассказывал, что он прошел весь путь от простого солдата до майора и может сделать вывод, что на фронте легче, чем в тылу. Но не все согласны с его мнением. Автор делает вывод, аналогичный выводу Федора Абрамова: тыл и фронт — братья-близнецы.

Москва в пути

В стихотворении вагон сравнивается с коммунальной квартирой. Автор вспоминает молодоженов, которые потом разговорились и вокруг них собрался весь вагон.Молодой муж признается, что не хотел уезжать из Москвы, но эти блага не стоят его совести. Жена сказала, что где они, там и Москва. И вот пришло время молодоженам разъезжаться, весь вагон желал им добра. Поэт в душе завидовал молодым.

На Ангаре

Герой вспоминает время, когда ему довелось побывать на Ангаре, чтобы установить на ней ГЭС. Люди на самосвалах заезжали на мост и выгружали в реку бетонные кубики, чтобы преградить дорогу воде, и так много раз.Посмотреть на происходящее собралось много людей — сибиряков. Они называли себя так, хотя были из разных стран… Усилия людей не прошли даром, и в результате река сдалась и потекла в правильном направлении. Вскоре на месте могучей реки остался лишь ручей, с которым благополучно справились бульдозеристы. Этот день остался в памяти писателя как праздник труда.

Они называли себя так, хотя были из разных стран… Усилия людей не прошли даром, и в результате река сдалась и потекла в правильном направлении. Вскоре на месте могучей реки остался лишь ручей, с которым благополучно справились бульдозеристы. Этот день остался в памяти писателя как праздник труда.

К концу пути

Герой благодарен судьбе за правильный выбор пути.Теперь Москва и Сибирь звучат для него как название страны. Что не надо искать свою жизненную цель в дальних краях, что каждая судьба тоже далека, это уникальный путь. Автор любит своих соотечественников и считает, что они заслужили мир на своей земле кровью и горем своих матерей. Писатель не может сосчитать, какими прекрасными краями наделена его страна.

Так и было

Поэт обращается к своему старому другу, говоря, что им некуда деться от их памяти, и что они по-прежнему принадлежат годам, давно минувшим.Рядом со словом Родина всегда стояло имя человека. Писатель благодарит Родину за счастье быть на одном пути с Россией.

До новой дали

Краткое содержание поэмы «За далью» заканчивается приездом автора во Владивосток. В книге всего два героя — писатель и читатель. В конце поэт просит читателя оценить его книгу о путешествиях. И он прощается с ними.

Стихотворение «За далью» на сайте Топ книг

Стихотворение Твардовского «За далью» популярно для чтения во многом благодаря его наличию в школьной программе.Это обеспечило ей высокое место среди, а также высокое место среди . И именно школьная программа обеспечит попадание стихотворения «За далью» в наши последующие рейтинги.

Основным сюжетом поэмы является тема дороги. Лирический персонаж отправился в путешествие на поезде по стране. В самом начале читатель узнает, что этот путь пролегает через Сибирь и Урал. Он давно хотел отправиться в это путешествие. Наш герой вспоминает будни, голод и разруху.Он хочет видеть новую возрожденную для Мирного времени страну.

Споры в вагонах, картинки дорог, наполнить работу необходимой предысторией. Автор размышляет о карьерном росте и призывает подрастающее поколение идти на освоение необжитой земли. Затем отмечается грандиозность планируемых проектов освоения Сибири. Поэт рассказывает о строительстве ГЭС на реке Ангаре. В конце концов, лирический персонаж приезжает во Владивосток.

Автор размышляет о карьерном росте и призывает подрастающее поколение идти на освоение необжитой земли. Затем отмечается грандиозность планируемых проектов освоения Сибири. Поэт рассказывает о строительстве ГЭС на реке Ангаре. В конце концов, лирический персонаж приезжает во Владивосток.

(Оценок пока нет)

Другие сочинения:

- Стихотворение «За далью — даль», за которую А.Т.Твардовский был удостоен Ленинской премии в 1961 году, является одним из центральных произведений зрелого творчества АТ Твардовский. Он состоит из 15 небольших глав. Основным мотивом стихотворения является мотив дороги. Лирика Подробнее ……

- Стихотворение «За далью — даль», за которую А.Т.Твардовский был удостоен Ленинской премии в 1961 году, является одним из центральных произведений зрелого творчества А.Т.Твардовского.Он состоит из 15 небольших глав. Основным мотивом стихотворения является мотив дороги. Лирика Подробнее ……

- Твардовский жил и творил в самую сложную и противоречивую эпоху советской истории.

Большинство его работ тесно связаны с событиями, происходившими в стране. Отличительной чертой Твардовского, на мой взгляд, является его неумение лукавить. Искренность – его главное качество. Подробнее ……

Большинство его работ тесно связаны с событиями, происходившими в стране. Отличительной чертой Твардовского, на мой взгляд, является его неумение лукавить. Искренность – его главное качество. Подробнее …… - Я думаю, что творчество Твардовского связано, прежде всего, с темой войны и мира, с темой восхваления русского солдата.Василий Теркин стал его национальным героем. Стихи Твардовского «За далью» и «По праву памяти» имеют совершенно иной характер, так как в них содержится Подробнее ……

- Существенной основой стихотворений Твардовского является образ дороги. Сюжеты стихотворений необычайно динамичны. Динамика выражается не только внешне. Герой Твардовского растет внутренне и духовно. Это открывающиеся взору новые горизонты: Волга, Урал, Сибирь, это ясность, широта жизненной перспективы, честный взгляд в будущее Подробнее ……

- Меня убили подо Ржевом Поэма имеет свой сюжет. В ней лирический персонаж повествует свою личную историю, которая впоследствии переходит в историю целого народа.

Авторское перечисление важнейших периодов войны помогает читателю разобраться в этой картине. Больше всего солдат переживает за то, что он Подробнее……

Авторское перечисление важнейших периодов войны помогает читателю разобраться в этой картине. Больше всего солдат переживает за то, что он Подробнее…… - Жил, был — за все на свете головой отвечаю. В. Твардовский Времена меняются, мы уже живем в демократическом государстве, теперь вовсю публикуем произведения, находящиеся под запретом долгие семьдесят лет.В частности, больше нигде нам не стало известно Подробнее ……

- По праву памяти Произведение является исповедью. Оно во многом отражает биографию поэта и считается подведением итогов многолетних мыслей поэта. В первой части поэмы писатель вспоминает свое детство с его светлыми надеждами. Еще он вспомнил о друге, с которым они вместе Читать дальше ……

Я давно знал этого человека.

Еще в начале восьмидесятых годов я прочитал в журнале «Юность» о талантливом ученике профессора Мещерякова — Александре Суворове.

Все, что связывало Александра с внешним миром с малых лет, — это только прикосновения. В его мире нет ни света, ни звука. Но этот мир очень богат. Он высокообразованный, талантливый, добрый и жизнерадостный человек. Доктор психологических наук, действительный член Международной академии информатизации при ООН.

В его мире нет ни света, ни звука. Но этот мир очень богат. Он высокообразованный, талантливый, добрый и жизнерадостный человек. Доктор психологических наук, действительный член Международной академии информатизации при ООН.

Я и не мечтал когда-нибудь с ним встретиться.Но в блоге один из его друзей разместил фото Александра Суворова в окружении детей. Дали ссылку на его сайт: http://suvorov.reability.ru/ Друзья подарили Александру устройство, с помощью которого он может читать тексты на компьютере. Написал и получил в ответ теплое письмо.

Недавно получил отличную работу от Александра Васильевича. Он собрал полную версию любимого стихотворения Твардовского «За далью — даль». Помню, как стихотворение публиковалось частями в журнале.Перед публикацией полной версии она была основательно вырезана. Было такое время.

Александр Васильевич проделал титаническую работу, причем совершенно бескорыстно. Для всех нас. Как будто у него больше времени и возможностей, чем у нас…

Смотрите, это пишет очень начитанный, свободно владеющий языком и абсолютно грамотный человек. В текстах нет ошибок, даже опечаток.

В текстах нет ошибок, даже опечаток.

Кто знает, как разместить эту работу в одной из онлайн-библиотек — сделайте это!

Мой папа любил строки из стихотворения Твардовского о Василии Теркине, в них глубокий смысл и наука о жизни:

«Пушки задом идут в бой.

Это не зря сказано!

Суворов А.В., доктор психологических наук

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕСТАВРАТОРА

К первому полному изданию поэмы «За далью — Даль» (ГОСЛИТИЗДАТ, Москва, 1960) автор прислал следующую аннотацию:

«Настоящее издание книги «За далью» является первым, по завершении работы автора, полным изданием. книги вообще.

Автор».

Принято считаться с волей автора.Увы, этого не наблюдается — особенно после смерти автора и особенно в отношении стихотворения «За далью — далью». Вместо единственно правильного — историко-филологического — к этому стихотворению возобладал политический и конъюнктурный подход. Своих посмертных читателей Александр Трифонович пытается «представить» более или менее «советским», чем он был на самом деле.

А когда мне захотелось иметь электронную версию этого произведения, оказалось, что давнему поклоннику поэзии Твардовского невозможно прочитать то, что было найдено в Интернете.Помимо явных политических и конъюнктурных «поправок», предоставленные мне тексты страдали просто недопустимой небрежностью, некоторые фрагменты почему-то оказались не там, где должны быть по редакции 1960 года, подготовленной самим Твардовским.

И я принялся восстанавливать текст по первому полному прижизненному изданию, сверяя первые главы с частичным изданием 1953 года, а остальные с наиболее полным файлом, найденным в Интернете.

В результате получается текст, не совсем соответствующий редакции 1960 года.Но я не дарил ни одной строчки из этого издания, относился к нему как к справочному, а если были разночтения, то всегда предпочитал вариант из проверенного автором издания. Просто в частичном издании 1953 года были обнаружены фрагменты, которых не было в полном издании, и я позволил себе сохранить эти фрагменты. Интернет-файл, в целом крайне небрежный, греша скорее отсутствием ряда фрагментов, имеющихся в полном издании, и искажением других, тем не менее, были отдельные строфы, которых не было в полном издании.Я тоже не мог их подарить.

Интернет-файл, в целом крайне небрежный, греша скорее отсутствием ряда фрагментов, имеющихся в полном издании, и искажением других, тем не менее, были отдельные строфы, которых не было в полном издании.Я тоже не мог их подарить.

Так что получившийся текст получился чуть более полным, чем полное прижизненное издание. Что ж, от этого читатель, надеюсь, не растерялся… Скорее, наоборот.

Теперь, по крайней мере, я могу сама перечитывать любимое произведение, не впадая в унылую меланхолию по поводу пробелов и перекосов.

Рассылаю восстановленный текст по всей своей адресной книге, и прошу всех сделать то же самое, в первую очередь, разослать этот файл во все известные им электронные библиотеки, чтобы такие любители, как я, имели полный текст, наиболее близкий к воля автора в их распоряжении.

Александр Твардовский

ЗА ДАЛЬНИЙ — ДАЛЬНИЙ

1/. FOR FAR — FAR

Пора! Попала в депешу

Станция, залитая огнями,

И жизнь, что была прожита с рождения,

Уже как бы за чертой.

Я видел, быть может, полмира

И через век торопился жить,

А между тем эту дорогу

Столько лет я не делал;

Хоть и считал своим родным

И себе его берег,

Как книгу, что прочесть до срока

Все собиралось и не могло.

Многое другое мешало

То, что сегодня у всех в памяти.

Мне нужно было немного душевного спокойствия

Чтобы сдаться ей без помех.

Но книги — первая страница

Я открываю вовремя такие

Когда мир, как говорится,

Он снова уходит на пенсию…

Я уже в пути. Домик со мной,

Который каждый берет с собой в дорогу.

И мир за стеной огромен

Как вода за бортом, ревёт.

Он поет над моей кроватью

И режет зерном по стеклу,

Плохая, вечная метель

Свистит и воет в раздор.

Он полон подавленного беспокойства

Беда в том, что очередь ждет.

Он еще слышнее здесь, на дороге,

Лежит прямо на рассвете…

Я иду. Спи на здоровье

Но пока мне не до сна:

Даже при огнях Подмосковья

За окном ночь озарена.

Мне этой полки хватит,

Еще один московский день жаль.

Еще до Волги,

И там — тогда начнется даль

За тем великим водным краем

И эта лестница из шпал

Пройдя Поволжье,

Урал,

К Уралу мягко поднимется.

Урал, производство которого сталь

Под нами звенит шоссе.

А за Уралом-

Зауралье,

А там своя, разная даль.

А там Байкал, за той далью, —

Вряд ли за полдня объедешь, —

А за Байкалом —

Забайкалье,

И есть еще одна даль,

Что обернется новой далью.

И тот, который мне неизвестен

Другой, большой, суровый,

Закроется и пройдет в окно…

И в то время великолепно точно,

Отработав срок до конца,

Состав Дальнего Востока придет

На Дальний Восток, собственно,

Где последний перед станцией,

На погранзаставе

Мне кажется, из соседнего края

Слышен глухой огонь.

Но я все равно с Москвой вместе,

Еще разок.

И, как дома перед сном,

Жду ее последних известий;

Она подает голос

А я уже в пути.

И идет восход из-за моря

Встает, как зарево, печальное,

И день войны, день беспощадный,

Входит в горы и долины

Где города и села

Развалины снова и снова дымятся.

И снова продолжается бессонная работа,

Страдания защитников Кореи.

Утром ревут усталые

Береговые батареи…

Близко, видно из дымной мглы

Броня бортов и башен серая.

— Огонь, огонь! — ревут стволы,

Защищать берег от моря.

Приют под огненным небом,

Блуждаю по горам, ищу семью.

— Огонь, огонь! — попадание зенитных орудий,

Защитить землю от неба.

Раздор и плен в родной земле

И смерть несут враги народа.

— Огонь, огонь! — люди в бою,

Защитить от них свободу…

Идут бои, земля горит.

Жестокий опыт не нов, не нов:

Он в этих горах и полях

Переселился со стен Европы.

И ты, принесший горе

Возродившийся на этом берегу

От родной земли

Разделенный всем океаном, —

Ты так одеваешься, хоть так,

Но вряд ли мир ошибается:

Мы тебя встретили под Москвой

И провожали в Берлин. ..

..

Как бы мы ни помнили войну,

Но в дни грозы, борьбы, страданий

Мы знали, чья вина

Кто будет наказан.

Народ подвижник и герой —

Я встретил оружие зла с оружием.

За грех войны — наказывается войной,

За смерть — печалью смертной метил.

Наполнились новыми силами в борьбе,

В годы страшных испытаний

Пробудились Восток и Запад —

И теперь Полмира в нашем стане!

Ну или тот урок забыт

И снова, только под новым флагом,

Война грозит живой душе

Идти в мир знакомым шагом?

И, чужд жизни, этот шаг,

Врываясь в речь вести ночной,

В ушах людских

Он стоит как явь и как предвестник.

Не забывай с ним, не засыпай,

К нему не привыкнешь и не привыкнешь.

Он как земля во рту у тебя на груди

Лежит заживо погребенный…

Моя дальняя дорога,

Окружающий мир огромной страны,

Родные русские поля,

Мирно мерцающие ночи, —

Разве ты не помнишь годы

Когда по этому шоссе

Во мраке оттуда и оттуда

Поезда шли без огней;

При протяжении вглубь

На этой насыпи и рельсах

Заводы — беженцы войны —

А вместе с ними сгорают люди;

Когда поднимаются стволы зенитных орудий

Поднимаясь над «зеленой улицей»,

Мчались без остановок

Там, на западе, поезда.

А может быть, мельком

Немой и бесконечной тоской

От роты марширующего солдата

Бросил на прилавок скорой помощи…

Та память о перенесенных муках

Живой, тихий, среди людей,

Как рана, что нет-нет, а вдруг

Заговорите на ненастье.

Но, люди, наше счастье в том

В том, что мы счастья хотим настойчиво

В том, что мы строим дом на века

Его мир живой и рукотворный.

Он оплот всех человеческих надежд,

Он доступен всем человеческим сердцам.

Смиримся ли мы с его смертью? ..

Полночь бьет по Спасской башне…

_________________________________________________________

Весь текст в сообщение вместить невозможно, видимо есть ограничения на количество строк.

Полный текст — во вложении:

Вложение:

«За далью — Даль» Твардовский

«За далью — даль» анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблемы и другие вопросы раскрыты в данной статье.

Стихотворение «За далью — Даль», за которое А.Т. Твардовский был удостоен Ленинской премии в 1961 году, является одним из центральных произведений зрелого творчества А.Т. Твардовский. Он состоит из 15 небольших глав.

Основным мотивом стихотворения является мотив дороги. Лирический герой отправляется на поезде в путешествие по просторам родной страны. В самом начале произведения мы узнаем, что этот путь через Урал и Сибирь он задумал давно.Лирический герой вспоминает войну, разруху и хочет посмотреть на новую страну, отстроенную за мирные годы.

Путешествие дает лирическому герою возможность увидеть новые места, ощутить сопричастность с другими людьми, пробуждает творческое вдохновение. Характерной особенностью стихотворения является наличие иронической интонации. «Он преодолел, поднялся на гору И стал виден отовсюду. Когда его шумно приветствовали все, его отметил сам Фадеев, он в изобилии снабжался просом, он был начертан с друзьями в классике, он был уже почти увековечен», — пишет А. Т. Твардовский о своем лирическом герое. Добившись славы, человек не должен отрываться от реальности, от общения, от развивающейся жизни. Герой поэмы признается, что земля, где его нет, ощущается как потеря. Он торопится жить, стремится везде успеть. Космические путешествия становятся мощным стимулом для воспоминаний — путешествий во времени.

Т. Твардовский о своем лирическом герое. Добившись славы, человек не должен отрываться от реальности, от общения, от развивающейся жизни. Герой поэмы признается, что земля, где его нет, ощущается как потеря. Он торопится жить, стремится везде успеть. Космические путешествия становятся мощным стимулом для воспоминаний — путешествий во времени.

Первым крупным событием поездки стала встреча с Волгой: «- Она! — А направо, недалеко, Не видя Моста впереди, Мы видим широкий его плёс В изломе поля на пути.Русские люди воспринимают Волгу не только как реку. Она является в то же время символом всей России, ее природных богатств и необъятности. Это неоднократно подчеркивает А. Твардовский, описывая радостное волнение героя и его попутчиков, когда встретили матушку русских рек.Кремлевские стены,главы и кресты соборов и простых деревень давно смотрели в Волгу.Даже растворяясь в океанских водах,Волга несет в себе «родное отражение земли».Патриотическое чувство лирического героя переносит его в памятные военные годы, тем более что его сосед по купе воевал за эту Волгу под Сталинградом. Так, любуясь видом на реку, герой поэмы восхищается не только природной красотой земли русской, но и мужеством ее защитников.

Так, любуясь видом на реку, герой поэмы восхищается не только природной красотой земли русской, но и мужеством ее защитников.

Воспоминания уносят лирического героя на его малую родину — в Загорье. Детская память характеризует жизнь в этом регионе как бедную, спокойную и небогатую. Символом тяжелого, но честного и необходимого людям труда в поэме становится образ кузницы, ставшей для юноши своеобразной «академией наук».

В кузнице «все родилось, чем нива вспахана, лес выкорчеван и дом срублен». Здесь же велись интересные беседы, из которых складывались первые представления героя о мире. Много лет спустя он видит «главную кувалду Урала» за работой и вспоминает знакомую с детства родную деревенскую кузницу. Сопоставляя два художественных образа, автор соотносит тему малой родины с разговорами о судьбе целого государства.При этом композиционное пространство главы «Две кузницы» расширяется, а поэтические строки достигают максимального эффекта художественного обобщения. Образ Урала становится заметно крупнее. Роль этого региона в индустриализации страны воспринимается более отчетливо: «Урал! Оплот государства, Его добытчик и кузнец, Ровесник нашей древней славы И славы настоящего творца.

Роль этого региона в индустриализации страны воспринимается более отчетливо: «Урал! Оплот государства, Его добытчик и кузнец, Ровесник нашей древней славы И славы настоящего творца.

Сибирь продолжает галерею регионов и областей родного края.Лирический герой снова погружается в воспоминания о войне, о детстве, потом с интересом разглядывает своих попутчиков. Отдельные строки поэмы обращены к соратникам-псевдописателям, которые, не вникая в суть событий, пишут постановочные романы на заказ по одной и той же основной сюжетной схеме: , росший раньше И идущий к коммунизму дедушка. Твардовский выступает против упрощений в литературном творчестве. Он призывает не подменять изображение подлинной действительности рутинными схемами и шаблонами.И вдруг монолог лирического героя прерывается неожиданным восклицанием. Оказывается, вместе с поэтом в том же купе едет его редактор, который заявляет: «И ты выйдешь картиной, какой я для тебя задумал». Этот комический сюжетный ход помогает автору поднять болезненную для него проблему. Ведь А.Т. Твардовский, как известно, был не только поэтом, но и долгое время возглавлял один из лучших советских журналов — «Новый мир». Он имел возможность взглянуть на проблему взаимоотношений автора и редактора с обе стороны.В итоге получается, что редактору поэт лишь приснился, как «дурной сон».

Ведь А.Т. Твардовский, как известно, был не только поэтом, но и долгое время возглавлял один из лучших советских журналов — «Новый мир». Он имел возможность взглянуть на проблему взаимоотношений автора и редактора с обе стороны.В итоге получается, что редактору поэт лишь приснился, как «дурной сон».

Сибирь в восприятии автора предстает как пустынный край, овеянный «суровой непроходимостью». Это «глухая земля дурной славы», «вечная пустыня». Глядя на огни Сибири, лирический герой рассказывает о том, как «издалека принесли сюда чей-то орден, чьи-то заслуги, чью-то мечту, чью-то беду…».

В тайге на станции Тайшет лирический герой встречает старого друга.Когда-то жизнь разлучила этих двух людей. Их мимолетная встреча на вокзале становится несомненным символом необратимости бегства времени и человеческой жизни. Едва встретившись, герои вновь расходятся и расходятся в разные стороны огромной страны.

Автомобильные споры, картины дорожного быта создают необходимый фон в поэме, на фоне которого автор пытается поднять самые острые вопросы эпохи. Он говорит о карьеризме и призывает молодежь осваивать необитаемые земли.Примером такого самоотверженного поступка является судьба молодой пары, которая по зову сердца едет из Москвы на заработки в Сибирь. Далее, подчеркивая масштабность и грандиозность проектов освоения Сибири, Твардовский рассказывает о строительстве гидроэлектростанции на Ангаре.

Он говорит о карьеризме и призывает молодежь осваивать необитаемые земли.Примером такого самоотверженного поступка является судьба молодой пары, которая по зову сердца едет из Москвы на заработки в Сибирь. Далее, подчеркивая масштабность и грандиозность проектов освоения Сибири, Твардовский рассказывает о строительстве гидроэлектростанции на Ангаре.

В финале поэмы лирический герой несет свой лук во Владивосток из Москвы-матушки, с Волги-матушки, с Урала-батюшки, с Байкала, с Ангары и со всей Сибири.Повторы и уменьшительно-ласкательные суффиксы придают строфе фольклорное звучание. Поэт признается в любви к своей родине, к народу и прощается с читателем до новой встречи. Автору удалось воплотить в стихотворении свой грандиозный замысел: дать обобщенный портрет родной земли и передать аскетический дух эпохи «оттепели», размах промышленных планов и широту души русского народа.

Стихотворение «За далью — далеко» написано в послевоенное время, его автор — выдающийся писатель, подполковник и просто неравнодушный к Отечеству человек. Его жизнь была тернистой и короткой. Создавая это произведение, он не щадил себя, предавшись скитаниям и обрисовывая на листе бумаги трагедии военного времени.

Его жизнь была тернистой и короткой. Создавая это произведение, он не щадил себя, предавшись скитаниям и обрисовывая на листе бумаги трагедии военного времени.

Немного об авторе

В 1910 г. на Смоленщине. Отец зарабатывал себе на жизнь, будучи кузнецом, часто устраивал вечера за чтением произведений великих поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других. Это был первый решающий толчок в литературном развитии творца. Мать Александра Трифоновича была очень чуткой и заботливой, он неоднократно упоминал об этом в своих стихах и записках.Поэт также окончил Литературный институт в Москве (МИЛФИ). Первое стихотворение Твардовский написал в раннем детстве. Во время войны он был в рядах солдат с самого начала до победы в борьбе с немецкими фашистами. За что не раз награждался орденами и медалями. Война по-особому коснулась души поэта, что невозможно не заметить, прочитав хотя бы одно стихотворение Твардовского. В последние годы Александр Трифонович был главным редактором литературного журнала «Новый мир», с этой должности его долго и разными методами пытались сместить. Александр Трифонович был непоколебим до тех пор, пока его заместители не были отправлены в отставку, а враги поставлены на место. Покинув журнал, Александр Трифонович поселился на даче с грустью о прошлом, а потом решил попутешествовать по родине. Великий поэт прожил недолго, оставив неизгладимый след в памяти читателей и товарищей по перу. Твардовский умер в 1971 году.

Александр Трифонович был непоколебим до тех пор, пока его заместители не были отправлены в отставку, а враги поставлены на место. Покинув журнал, Александр Трифонович поселился на даче с грустью о прошлом, а потом решил попутешествовать по родине. Великий поэт прожил недолго, оставив неизгладимый след в памяти читателей и товарищей по перу. Твардовский умер в 1971 году.

«За

далеко — даль» ( Твардовский): краткое содержаниеПроизведение относится к лирическому жанру письма с эпическим уклоном.Состоит из 15 глав с плавным переходом одна в другую. Вдохновением для стихотворения послужило путешествие по России, включающей Сибирь, Урал, Дальний Восток… Поэма носит автобиографический характер, присутствуют диалоги и описания пейзажей родного края. На одной из остановок автор встречает своего друга детства, которому посвящает одну из глав поэмы. Одним словом, основа произведения – размышления, воспоминания и описания видов из окна вагона.

«За далью — Даль» (Твардовский): история создания

Причинами создания произведения стали уход автора из журнала «Новый мир» и тяжелые события, пережитые во время войны. Долгих десять лет Твардовский написал поэму «За далью — Даль». Резюме должно предшествовать объяснение мотивов его создания. Поэт в сомнениях и горьких воспоминаниях решается отправиться в путешествие по России, начав с Урала, затем в Сибирь и на Дальний Восток.Все эти ощущения от поездок и составляют путевой дневник «За далью — далеко». В одной из своих поездок Твардовский встречает друга, которому посвящен один из разделов поэмы. Также автор не забывает упомянуть о своей малой родине. После публикации произведение стало лидером среди современных стихотворений. Но особой критики и обсуждения они не получили.

Долгих десять лет Твардовский написал поэму «За далью — Даль». Резюме должно предшествовать объяснение мотивов его создания. Поэт в сомнениях и горьких воспоминаниях решается отправиться в путешествие по России, начав с Урала, затем в Сибирь и на Дальний Восток.Все эти ощущения от поездок и составляют путевой дневник «За далью — далеко». В одной из своих поездок Твардовский встречает друга, которому посвящен один из разделов поэмы. Также автор не забывает упомянуть о своей малой родине. После публикации произведение стало лидером среди современных стихотворений. Но особой критики и обсуждения они не получили.

Подробнее о главах поэмы

Вступление и первая глава рассказывают о мотивах путешествия писателя.Рассуждения из окна вагона о дальности и предвкушении грядущих событий граничат с веселым нравом автора. Прощаясь с Москвой, лирический герой радостно чего-то ждет от этой поездки. Глава «В дороге» показывает настроение автора и стремление к новым ощущениям в неизведанных местах его родины. Александр Твардовский радуется каждому новому попутчику и образу за окном. В главах «За дальними — дальними» описывается порядок поездок в разные уголки страны.

Александр Твардовский радуется каждому новому попутчику и образу за окном. В главах «За дальними — дальними» описывается порядок поездок в разные уголки страны.

Далее писатель описывает необъятную Волгу, называя ее «Семь тысяч рек». Он пишет о Волге как о вездесущей реке, в которую «глядело пол-России». Все смотрят на реку с нескрываемым восторгом, забывая даже о том, что делали. Называя ее матерью, поэт хочет передать величие и красоту Волги. Ведь она проходит по большой части Русской земли и наполняет множество озер.

В главе «Две кузницы» отражены воспоминания автора о юности в Загорье, где он вырос в кузнице отца, и приезде на Урал.Два кузнеца как отражение отца-добытчика в семье и Урал-добытчик, кузнец всего государства. В поэме писатель называет Уральского священника, что также говорит о его мотивах прославления и приветствия русского края.

Сравнение «двух дальностей»

В разделе «Две дальности» автор прощается с Уралом и приветствует Сибирь, описывая ее пейзажи и все, что в нее попадает. Представляя себе одно и наблюдая второе вдалеке, он одновременно и радуется, и грустит.Поэт все больше вкладывал в эту главу прошлое и настоящее страны: горести войны, трагические потери и радость новостроек, кипящий труд, восстановление государства. Но память переполнена пережитым горем, о котором Твардовский писал весьма эмоционально.

Представляя себе одно и наблюдая второе вдалеке, он одновременно и радуется, и грустит.Поэт все больше вкладывал в эту главу прошлое и настоящее страны: горести войны, трагические потери и радость новостроек, кипящий труд, восстановление государства. Но память переполнена пережитым горем, о котором Твардовский писал весьма эмоционально.

Друг юности как отголосок прошлого

Стихотворение Твардовского «За далью — Даль» наполнено красочными и чувственными размышлениями. В каждой из глав автор ведет диалог с читателем, что придает тексту живости.В «Литературной беседе» он рассказывает о своих попутчиках, с которыми едет уже третий день: есть майор, молодая пара и дама в пижаме. Не упуская из виду внешние черты каждого из них, он добавляет свои домыслы и предположения об их дальнейшем действии… Происходит и диалог с читателем.

Во время путешествия Александр Трифонович встречает своего старого друга, с которым заводит разговор. Они вспоминают свое детство, как вместе пасли скот, жгли костры в лесу, школу и комсомол. У товарищей молодежи, не видевшихся 17 лет, есть пять минут, чтобы поговорить на станции «Тайшет». Друзья расстаются с безумной грустью. Эта встреча оставляет нотку грусти в душе автора.

У товарищей молодежи, не видевшихся 17 лет, есть пять минут, чтобы поговорить на станции «Тайшет». Друзья расстаются с безумной грустью. Эта встреча оставляет нотку грусти в душе автора.

Фрагменты воспоминаний о войне

Все путешествие длится десять дней, но включает в себя вековую историю народа и масштабное описание территории России. Здесь и холодный могучий Урал, и Сибирь — «фабрика и житница государства», и Дальний Восток.Исторические военные моменты описаны в главе «Фронт и тыл». Стихотворение «За дальним — Даль» (Твардовский), играя мыслями и образами, краткое содержание которого достаточно объемно, потому что само произведение имеет глубокий смысл и длительный период написания, соединило прошлое и реальную жизнь людей.

К этому произведению он отнесся как к последнему, всего себя вложил в написание стихотворения «За далью — Далеко» Твардовского. Краткое содержание не содержит даже малой доли всех прелестей и тонкостей произведения.Прочитав хотя бы один отрывок, читатель перенесется в глубокие мысли и воспоминания автора. В последних главах пути обратно в Москву писатель на листе салютует судьбе за такой решительный шаг в его жизни.

В последних главах пути обратно в Москву писатель на листе салютует судьбе за такой решительный шаг в его жизни.

Глубокий смысл понятия даль в произведении

Анализ стихотворения Твардовского «За далью – Далеко» – это рассказ о невероятном мастерстве описания лесов и долин, рек и озер великой родины, о жизни и воспоминания автора, об фрагментах войны, взятых из памяти поэта.Но еще важнее суть векового произведения – это сопоставление времен, печали и радости жителей эпохи и осознания грядущего нового века. Воспоминания автор словно пронес через всю жизнь, гармонично вписал их в лирико-эпическую поэму «За далью», добавил масштаба и красоты государству. Так получился шедевр русской поэзии прошлого века.

Наследие монголов: история русской православной церкви в Забайкалье

Для строительства церкви в 1806 году был выбран возвышенный передний план в центре села (рис.1 и 2). В описании сказано, что храм (с колокольней) каменный. В нем было два жертвенника. В холодной комнате алтарь был назван в честь Рождества Богородицы, а в теплом зале – в честь святых мучеников Кирика и Иулиетты. Стройматериалов явно не хватало. По этой причине алтарь Пресвятой Богородицы был позже отделан кирпичом девятнадцатого века. Всю церковную утварь и иконы предоставила вдова Мария. Первым проповедником стал Стефан Пляскин Нерчинский (Стуков 1844).

В нем было два жертвенника. В холодной комнате алтарь был назван в честь Рождества Богородицы, а в теплом зале – в честь святых мучеников Кирика и Иулиетты. Стройматериалов явно не хватало. По этой причине алтарь Пресвятой Богородицы был позже отделан кирпичом девятнадцатого века. Всю церковную утварь и иконы предоставила вдова Мария. Первым проповедником стал Стефан Пляскин Нерчинский (Стуков 1844).

Православный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и святых мучеников Квирика и Иульетты

Рис. 2Православная Кондуйская церковь сегодня

Не имея других архивных данных о Кондуйской церкви, она Трудно сказать, какие чертежи и чертежи использовали строители при строительстве. С одной стороны, мы можем только предположить, что практически любой план может быть использован в качестве образца. С другой стороны, как показывает анализ уцелевшего храма, проект был выполнен местными жителями. Вполне может быть, что строительным процессом руководил назначенный инженер-резидент из Нерчинска или Читы. Также трудно сказать, существуют ли подобные храмовые постройки. Обзор планов ряда церквей и графических и фотоматериалов о русских тамплиерских постройках XVII-XVIII вв. не дал существенных результатов. Что касается конфигурации и композиционного построения плана, то нам удалось выявить несколько подобных храмов (церквей), построенных в первой половине XVIII века в Подмосковье.Это Спасская церковь в селе Павелцево (1715 г.), Благовещенская (Благовещенская) церковь в селе Сальково (1704 г.), Казанская церковь в селе Киясово (1701 г.), Казанская церковь в селе Суково (1745 г.).

Вполне может быть, что строительным процессом руководил назначенный инженер-резидент из Нерчинска или Читы. Также трудно сказать, существуют ли подобные храмовые постройки. Обзор планов ряда церквей и графических и фотоматериалов о русских тамплиерских постройках XVII-XVIII вв. не дал существенных результатов. Что касается конфигурации и композиционного построения плана, то нам удалось выявить несколько подобных храмов (церквей), построенных в первой половине XVIII века в Подмосковье.Это Спасская церковь в селе Павелцево (1715 г.), Благовещенская (Благовещенская) церковь в селе Сальково (1704 г.), Казанская церковь в селе Киясово (1701 г.), Казанская церковь в селе Суково (1745 г.).

Сравнивая конструктивные и объемно-пространственные характеристики этих церквей, определенное сходство с Кондуйской церковью проявляется только в двух из них, а именно в Спасской церкви в деревне Павелцево и Казанской церкви в деревне Суково (рис.3). Церковь из Сукова по своей композиции ближе к Кондуйскому храму. Для него характерна та же конструктивная система без колонн и объемно-пространственной композиции. Интересно также, что оба храма имеют в плане практически одинаковые внешние размеры. Отличия тоже весьма существенны. Например, в Кондуйской православной церкви Богородицы пространство между алтарным и храмовым объемом с тремя видами освещения разделено одним широким сводом, а в Казанской церкви здесь три свода.Контуры апсид в храме и приделе Кондуйской церкви граненые, а в Спасской – полукруглые.

Для него характерна та же конструктивная система без колонн и объемно-пространственной композиции. Интересно также, что оба храма имеют в плане практически одинаковые внешние размеры. Отличия тоже весьма существенны. Например, в Кондуйской православной церкви Богородицы пространство между алтарным и храмовым объемом с тремя видами освещения разделено одним широким сводом, а в Казанской церкви здесь три свода.Контуры апсид в храме и приделе Кондуйской церкви граненые, а в Спасской – полукруглые.

Схемы подобных Церквей. 1 – Благовещенская церковь в Сальково, 1704 г.; 2 – Казанская церковь в Киясове, 1701 г.; 3 – Спасская церковь в Певельцово, 1715 г.; 4 – Казанская церковь в Суково, 1745 г.; 5 – церковь Пресвятой Богородицы в Кондуе, 1806 г.

Композиционная структура плана церкви строго осевая: апсида, зал храма, братия, колокольня (рис.4). Симметрия оси нарушена смещением к югу фратера и смыканием придела с его апсидой. Внутри храма пространство придела объединено с братской и перекрыто одной цилиндрической аркой, расположенной перпендикулярно оси храма (запад-восток). Четырехугольный каркас церкви имеет квадратное основание со следующими размерами (вместе с внутренними стенами) 4,6 х 4,7 м в плане. Внутреннее пространство этой части храма возвышается и переходит в восьмиугольное сооружение, перекрытое восьмикорпусным сводом-аркадом.Стены внутри храма гладкие, декоративные элементы и следы иконостаса не сохранились. Толщина стен, сложенных из камней, взятых из развалин городища Кондуй, достигает 1 метра. Снаружи поверхности стен рассечены алетами, соответствующими членениям внутреннего пространства церкви.

Четырехугольный каркас церкви имеет квадратное основание со следующими размерами (вместе с внутренними стенами) 4,6 х 4,7 м в плане. Внутреннее пространство этой части храма возвышается и переходит в восьмиугольное сооружение, перекрытое восьмикорпусным сводом-аркадом.Стены внутри храма гладкие, декоративные элементы и следы иконостаса не сохранились. Толщина стен, сложенных из камней, взятых из развалин городища Кондуй, достигает 1 метра. Снаружи поверхности стен рассечены алетами, соответствующими членениям внутреннего пространства церкви.

Разрез Кондуйской церкви. 1984

Как упоминалось выше, кроме строительных материалов (кирпичи и камни), для строительства использовались также декоративные приспособления, в частности драконоподобные скульптуры, а также основания колонн из дворца и городских руин. строительство православного храма Богородицы.В основном они использовались на фасадах храма: 19 элементов на северном фасаде, 13 элементов на восточном фасаде, 18 элементов на южном фасаде и 14 элементов на западном фасаде. Все они расположены в два ряда: нижний ряд на цоколе, а верхний ряд в отдельных нишах в средней части плоскости стен. Всего в нижнем надцокольном ряду было установлено 34 элемента, в верхнем ряду меньше на четыре (рис. 5).

Все они расположены в два ряда: нижний ряд на цоколе, а верхний ряд в отдельных нишах в средней части плоскости стен. Всего в нижнем надцокольном ряду было установлено 34 элемента, в верхнем ряду меньше на четыре (рис. 5).

Кондуйская церковь.Драконовидные и колонные фундаменты

Любопытно, что нижний пояс проходит по всему периметру храма, а также охватывает придел. Элементы верхнего пояса размещены в виде полукольца: начиная с алтарной части южного придела, они проходят через весь придел, переходят на оставшуюся часть южного фасада и, наконец, , на западный, а на северном фасаде они проходят только вдоль стены братства. Поэтому верхний пояс отсутствует во всем святилище, а также в северном фасаде храмового объема.В цоколь вмонтированы гранитные блоки — основания для колонн дворца. Выступая кругами, закрепляют углы церковных объемов и основания пилястр. В цоколь специально, без учета углов и пилястр, было вставлено несколько блоков (рис. 6).

6).

К сожалению, купол, венчающий двухэтажный caisse roulante над куполом, не сохранился. Разрушена и колокольня, остатки которой возвышаются над коньком двускатной крыши на границе въездного портика и братства.Портик, состоящий из четырех колонн прямоугольного сечения, видимо, был пристроен позднее. Его несколько иная стилистика и, прежде всего, материал подтверждают это предположение. Портик был полностью выложен кирпичом. Это даже не портик, а паперть с тремя арками с западной стороны и по одной арке с северной и южной сторон. Распоры соединены между собой пологими арками, выраженными тройными валками. Поверх них сделан упрощенный фриз с отделкой карниза.Фронтон треугольной формы был заколочен.

В 1798 году, задолго до строительства храма, остатки дворцового комплекса были обследованы Петром Фроловым. Он был инженером, строителем первой в России чугунной железной дороги, томским губернатором в 1822–1830 годах, а также сыном русского инженера-изобретателя Кузьмы Фролова с Урала (Фролов был также предком Надежды Крупской, жена Владимира Ленина). Петр Фролов совершил путешествие в Забайкалье, где посетил развалины дворца Кондуя и сделал два карандашных рисунка, которые хранятся в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.Петербург (Уманский 1960).

Петр Фролов совершил путешествие в Забайкалье, где посетил развалины дворца Кондуя и сделал два карандашных рисунка, которые хранятся в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.Петербург (Уманский 1960).

В XIX веке развалины дворца неоднократно описывались путешественниками и инженерами-резидентами (Паршин 1844; Павлуцкий 1867). Один из них, инженер Федор Бальнауф, написал любовную поэму Аваан и Гайро . Стихотворение повествует легенду о молодой королеве, сбежавшей с возлюбленным из старой Короны. У этой короны был дворец в Кондуе. Алексей Кузнецов сделал наиболее полное описание Кондуйского дворца. Он начал исследовать остатки дворца с 1899 г., но опубликовал свою книгу только в советское время (Кузнецов, 1925).Кузнецов был человеком ярко выраженной индивидуальности. В ранние годы его обвинили в правонарушении известного террориста Сергея Нечаева и приговорили к каторжным работам в Сибири. В Сибири он активно занимался просвещением населения. Он был основателем двух крупных музеев. В 1881 г. он открыл краеведческий музей в Нерчинске, а в 1895 г. — краеведческий музей в Чите. В Забайкалье Кузнецов активно занимался археологией и этнографией, внес значительный вклад в развитие просвещения.Одновременно с этим он всецело занимался революционной деятельностью. Несколько раз за эту деятельность он попадал в тюрьму. После русской революции 1917 года Кузнецов стал директором музея в Чите.

В 1881 г. он открыл краеведческий музей в Нерчинске, а в 1895 г. — краеведческий музей в Чите. В Забайкалье Кузнецов активно занимался археологией и этнографией, внес значительный вклад в развитие просвещения.Одновременно с этим он всецело занимался революционной деятельностью. Несколько раз за эту деятельность он попадал в тюрьму. После русской революции 1917 года Кузнецов стал директором музея в Чите.

В Кондуйской церкви 64 скульптуры из дворца были встроены в стены со всех сторон. Они были драконоподобны, но никто из казаков не знал об этом. Они считали, что это дьявольские фигурки, сделанные безбожниками (варварами). Скульптуры были установлены не горизонтально, как во дворце, а вертикально.Поэтому морды драконоподобных фигур оказались вмонтированными в стены. В результате многократных побелок стен церкви контуры рельефа сглажены. Рельеф превратился в нечто похожее на антропоморфные фигуры. Никто не знал о драконоподобных фигурах и точном времени их создания (рис. 7).

Рис. 7

7 Кондуйская церковь. Драконообразные фигуры и столбчатый фундамент

Что это было на самом деле, стало ясно только после археологических раскопок известного советского археолога Сергея Киселева.Он раскопал столицу Монгольской империи Каракорум в 1948-49 гг. (Киселев, 1965). В 1957-58 годах под его руководством проводились раскопки Кондуя (рис. 8). Самая большая площадка — дворец — была полностью раскопана. Особую ценность здесь представляет то, что выявлена центральная часть комплекса, где гранитные основания колонн остались на прежнем месте. К сожалению, несколько десятков таких же фундаментов с южной и северной сторон дворца были сняты для строительства Кондуйской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, для ремонта Цугольского дацана, для строительных нужд жители Кондуя.Однако, несмотря на такие потери, раскопки помогли установить конфигурацию всего комплекса и его дворца. Также были найдены гранитные драконоподобные фигуры, украшавшие дворец. Именно Киселев правильно датировал этот дворец и многочисленные артефакты времен Монгольской империи (Киселев 1965: 323-369).

Карта археологических раскопок Дворец Кондуй